24 maggio 1915, l’Italia entra in guerra. I bombardamenti su Venezia e il ruolo della Marina Militare nella difesa della città

Il 23 maggio 1915 l’ambasciatore italiano a Vienna presenta al Ministro degli Esteri della duplice monarchia austro-ungarica la dichiarazione di guerra. Lo stato di belligeranza sarebbe scattato il giorno seguente.

Fu così che il 24 maggio le truppe italiane varcarono la frontiera per avanzare nel territorio del Friuli che all’epoca apparteneva all’Austria.

Ma proprio mentre i fanti compivano il primo balzo verso l’Isonzo, la mattina di quel famoso 24 maggio Venezia subì un’incursione da parte di due aerei austro-ungarici che gettarono 15 bombe. Il bilancio di questo attacco fu di quattro feriti.

E’ il caso di dire che per i veneziani si trattò dell’inizio di un incubo che sarebbe durato oltre tre anni, nel corso dei quali gli aerei austro-ungarici effettuarono 42 incursioni, lanciando complessivamente più di mille ordigni che provocarono 52 morti, 84 feriti, oltre a pesanti danni materiali alle strutture civili, militari e al patrimonio artistico.

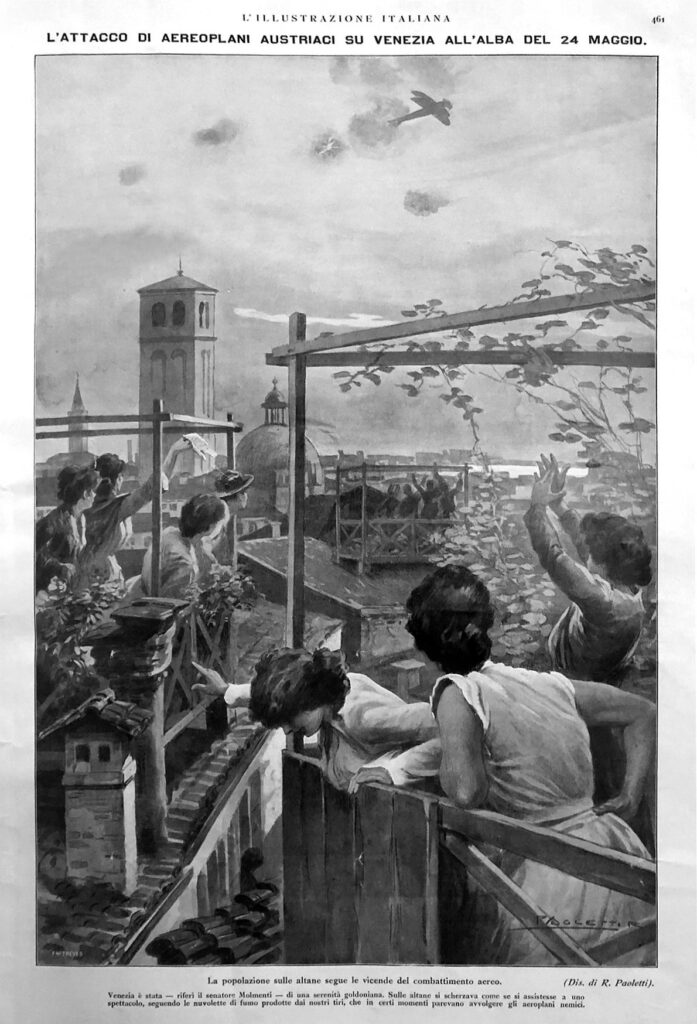

Eppure quel primo bombardamento, preludio di tanti lutti e rovine, venne preso a pretesto dalla propaganda per sottolineare che simili attacchi non avrebbero incrinato il morale della popolazione.

Lo testimonia la pagina pubblicata da L’illustrazione italiana il 6 giugno 1915, pochi giorni dopo l’incursione. Sotto il titolo L’attacco di aeroplani austriaci su Venezia all’alba del 24 maggio veniva descritta la reazione dei veneziani. L’immagine utilizzata dal giornale non lascia dubbi: sembra proprio che quel giorno la popolazione abbia reagito come se fosse coinvolta in un evento sportivo, facendo il tifo per la contraerea che apriva il fuoco contro gli aggressori. Questa atmosfera festosa è confermata dalla didascalia che descrive la scena: Venezia è stata – riferì il senatore Molmenti – di una serenità goldoniana. Sulle altane si scherzava come si assistesse a uno spettacolo, seguendo le nuvolette di fumo prodotte dai nostri tiri, che in certi momenti parevano avvolgere gli aeroplani nemici.

In realtà non ci volle molto perché i toni rassicuranti cedessero il posto al terrore provocato dai continui bombardamenti. La mappa che segue evidenzia con dei pallini neri i punti che vennero colpiti. Come si può notare nessuna parte di Venezia fu risparmiata, nemmeno il cimitero nell’isola di San Michele.

Ma qual era il motivo di tanto accanimento?

Venezia, e in particolare il suo storico Arsenale, rappresentava per gli austro-ungarici un obiettivo di primaria importanza, dal momento che all’epoca era sede del Comando della più importante base navale italiana nell’Alto Adriatico. Ma le continue incursioni avevano anche lo scopo di scoraggiare l’opinione pubblica italiana.

Ovviamente la propaganda portava a esagerare i toni, come dimostra questa cartolina che illustra una scena nella quale le navi su cui sventola la bandiera della Kriegsmarine, la marina da guerra austro-ungarica, sono addirittura entrate in laguna per bombardare direttamente Venezia. Un evento, questo, che nella realtà non si è mai verificato.

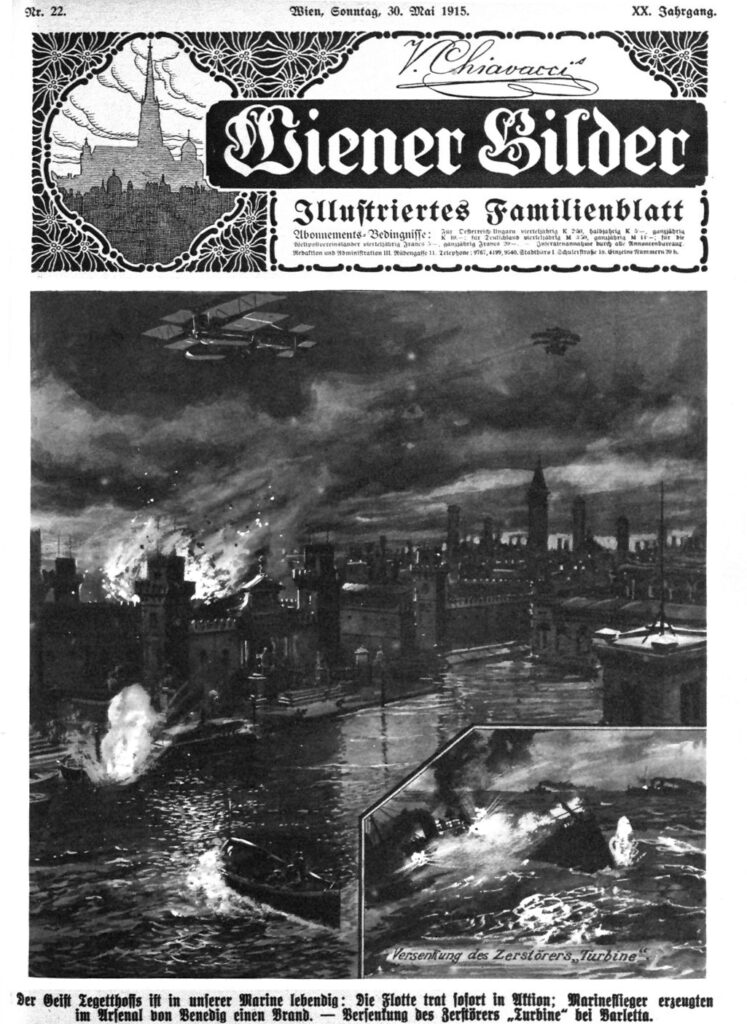

In ogni caso le incursioni aeree sulla città lagunare furono celebrate con una certa enfasi dalla stampa austriaca. Il Wiener Bilder, per esempio, ha dedicato la prima pagina alla notizia del bombardamento su Venezia del 24 maggio, associando un’immagine di sicuro effetto a una didascalia che evoca addirittura Tegetthof, l’ammiraglio che nel 1866 sconfisse la flotta italiana nella battaglia navale di Lissa: Lo spirito di Tegetthoff è vivo nei nostri marinai: la flotta è subito entrata in azione; gli aviatori della marina hanno incendiato l’Arsenale di Venezia.

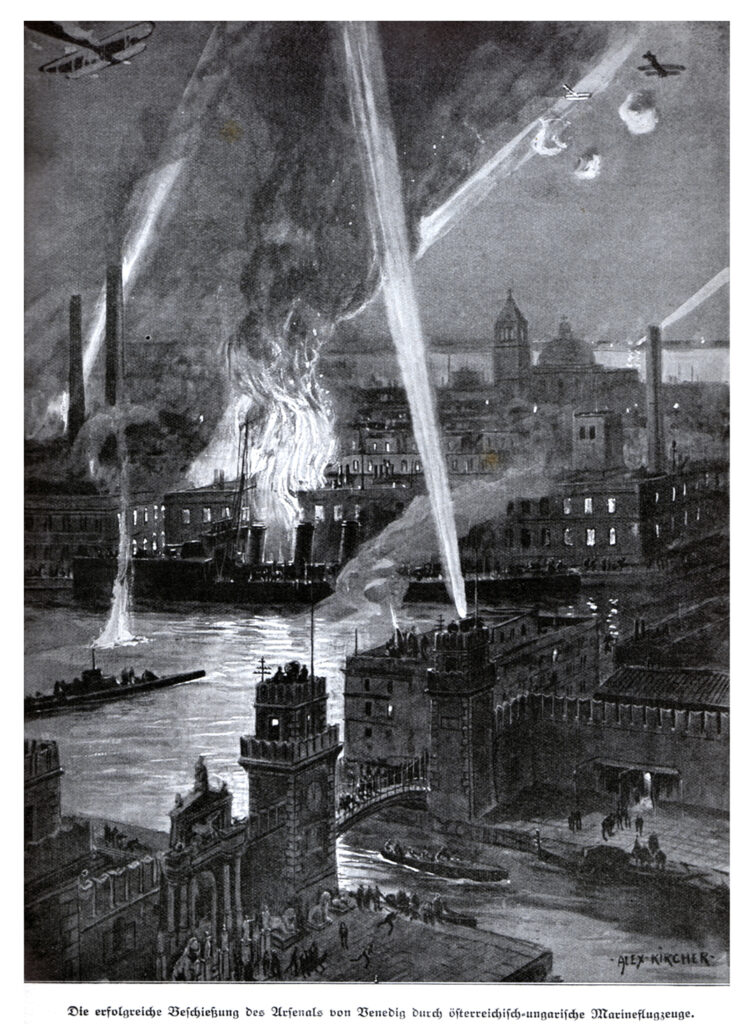

Un’altra testimonianza è la pagina dell’Illustrierte geschichte Weltkrieges che segue, dove un’illustrazione dettagliata e di grande impatto è accompagnata dalla seguente didascalia: La fortunata incursione sull’Arsenale di Venezia da parte degli aerei della marina austro-ungarica.

Ma la diffusione di queste immagini mirava a raggiungere un altro scopo.

A fronte delle numerose e accese proteste da parte dell’opinione pubblica italiana e non solo, scandalizzata per come i bombardamenti mettessero a repentaglio oltre alle vite di civili inermi anche i preziosi tesori d’arte di Venezia, queste illustrazioni avevano anche il compito di confermare la tesi secondo la quale i piloti degli aerei austro-ungarici avevano come unico bersaglio le strutture militari, e prestavano la massima attenzione a evitare di colpire i monumenti della città lagunare.

Un esempio di questa strategia comunicativa è rappresentato dalla prossima cartolina. La didascalia recita La flotta aerea austro-ungarica bombarda l’Arsenale e il porto di Venezia, precisando in modo esplicito gli obiettivi degli attacchi. Il concetto è confermato dall’illustrazione che dimostra chiaramente come gli ordigni colpiscono esclusivamente una nave da guerra e alcune installazioni ai margini del centro abitato, lasciando indenni i monumenti di Piazza San Marco e perfino le gondole che navigano in bacino.

La verità è che all’epoca non esistevano quelle che oggi vengono chiamate “bombe intelligenti”. Succedeva pertanto che gli ordigni lanciati dai piloti austro-ungarici, spesso da quote elevate e sotto il continuo fuoco della contraerea, finivano per colpire obiettivi che con la guerra non avevano niente a che fare. Ecco alcuni esempi.

La foto che segue rappresenta una testimonianza di sicuro interesse. In primo luogo perché sullo sfondo si nota il ponte in metallo che all’epoca attraversava il Canal Grande, sostituito in seguito dal Ponte degli Scalzi in marmo. Ma soprattutto perché ritrae gli effetti di un bombardamento su bersagli che sicuramente non costituivano un obiettivo strategico da distruggere.

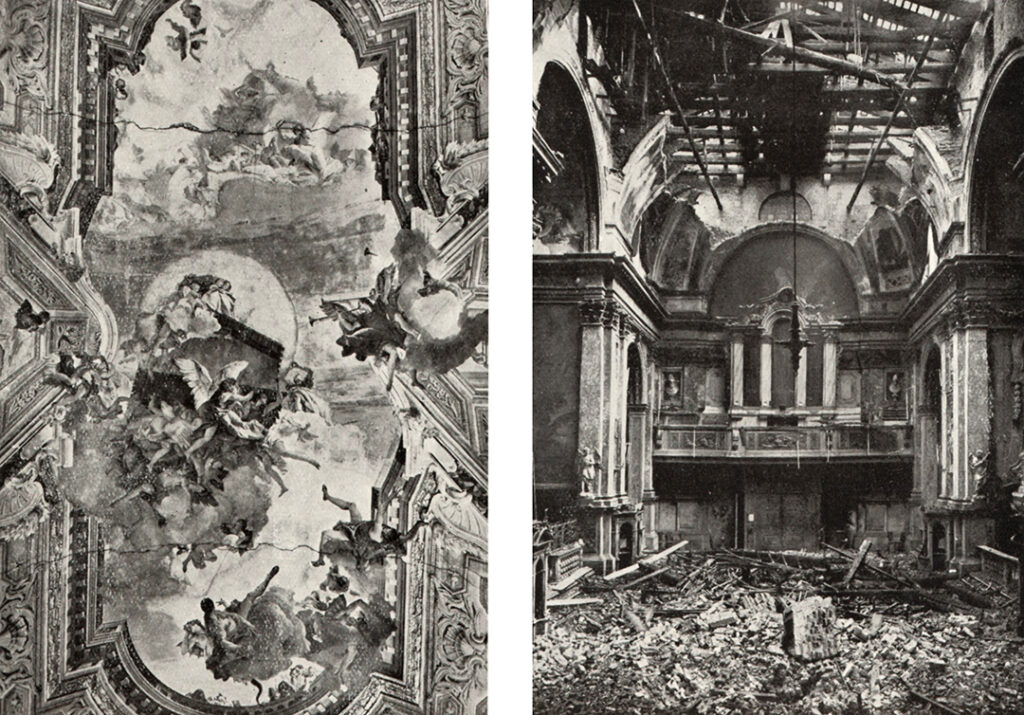

Danni ben più gravi li ha provocati il 24 ottobre 1915 una bomba che aveva come probabile obiettivo la stazione ferroviaria di Venezia, e che invece colpì il tetto della vicina Chiesa degli Scalzi, con il risultato che l’affresco del Tiepolo che adornava il soffitto (visibile nella foto in basso a sinistra scattata prima della guerra) è andato irrimediabilmente distrutto (foto a destra).

Ma l’incursione degli aerei austro-ungarici che più indignò la popolazione veneziana fu quella che il 14 agosto 1917 portò morte e distruzione addirittura nell’ospedale civile. Nell’immagine che segue sono visibili i danni arrecati a una sala del nosocomio, dove il crollo di una trave sui letti dei degenti causò alcune vittime.

L’effetto di queste continue incursioni fu che molti cittadini – soprattutto dopo la disfatta di Caporetto, quando cioè la linea del fronte arrivò a lambire la laguna – decisero di abbandonare Venezia.

Il massimo livello di esasperazione venne raggiunto in quella che è passata alla storia come “la notte delle otto ore”, quando dalle 10 di sera del 26 febbraio 1918 alle 6 di mattina del 27 varie ondate di aerei austro-ungarici lanciarono sulla città oltre 300 bombe.

In seguito i veneziani ringraziarono San Marco, il patrono della città, perché tutto sommato a fronte di un’azione così massiccia le vittime furono contenute: un solo morto e due donne ferite. Ma l’effetto psicologico fu devastante, e quei pochi civili che erano rimasti ancora in città decisero di andarsene profughi in varie parti d’Italia.

Lo scenario di quella notte è reso bene da una cartolina d’epoca nella quale si notano alcuni particolari interessanti, primo fra tutti il fatto che era stata adibita a rifugio la sede della “Scuola Superiore di Commercio”, l’attuale Università Ca’ Foscari.

A proposito dei rifugi, questi generalmente furono allestiti al piano terra dei palazzi, come quello ritratto nella foto che segue. In questi ambienti la popolazione accorreva non appena le due sirene – una posta sul Mulino Stucky alla Giudecca e l’altra nella parte opposta di Venezia, in Arsenale – lanciavano l’allarme.

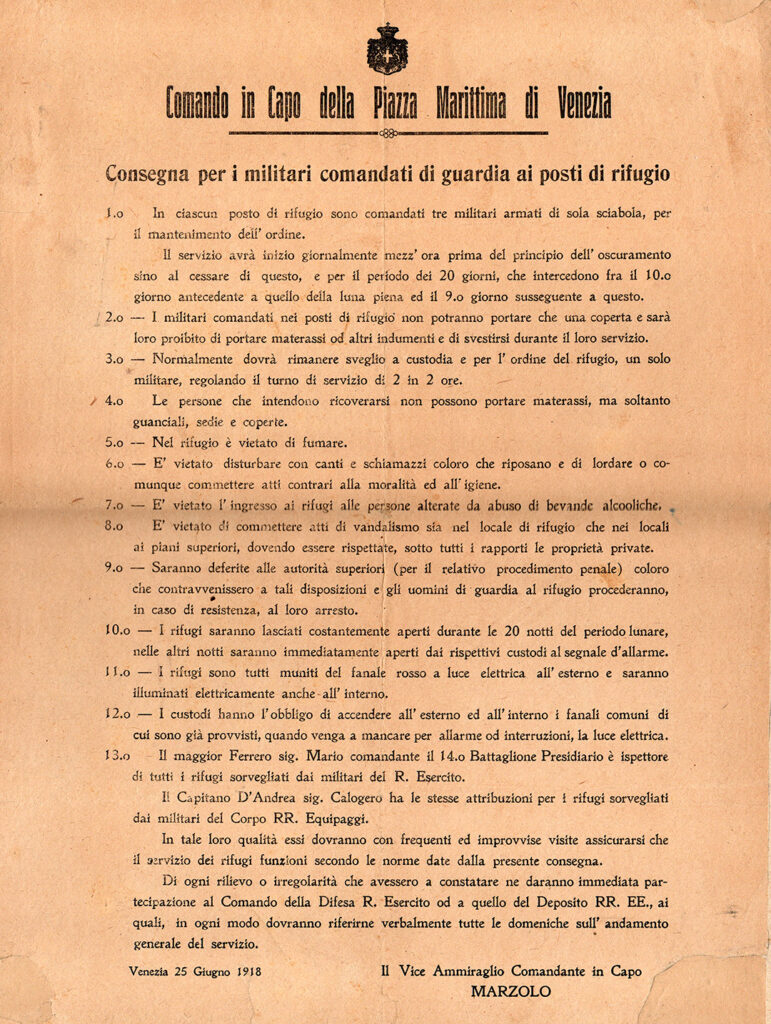

Le norme che regolavano la vita nei rifugi erano molto severe, stabilite dal contrammiraglio Paolo Marzolo, comandante in capo della Piazza Marittima di Venezia.

Per diffondere la conoscenza di queste regole ci si affidò anche alla stampa di un manifesto. Considerata la rarità di questo documento, riteniamo interessante citare alcuni articoli in esso contenuti:

(…)

4° – Le persone che intendono ricoverarsi non possono portare materassi, ma soltanto guanciali, sedie e coperte.

5° – Nel rifugio è vietato di fumare.

6° – E’ vietato disturbare con canti e schiamazzi coloro che riposano e di lordare o comunque commettere atti contrari alla moralità e all’igiene.

7° – E’ vietato l’ingresso ai rifugi alle persone alterate da abuso di bevande alcoliche.

8° – E’ vietato di commettere atti di vandalismo sia nel locale di rifugio che nei locali ai piani superiori, dovendo essere rispettate, sotto tutti i rapporti le proprietà private.

9° – Saranno deferite alle autorità superiori (per il relativo procedimento penale) coloro che contravvenissero a tali disposizioni e gli uomini di guardia al rifugio procederanno, in caso di resistenza, al loro arresto.

10° – I rifugi saranno lasciati costantemente aperti durante le 20 notti del periodo lunare, nelle altre notti saranno immediatamente aperti dai rispettivi custodi al segnale d’allarme.

(…)

Venezia 25 Giugno 1918

Il Vice Ammiraglio Comandante in Capo

MARZOLO

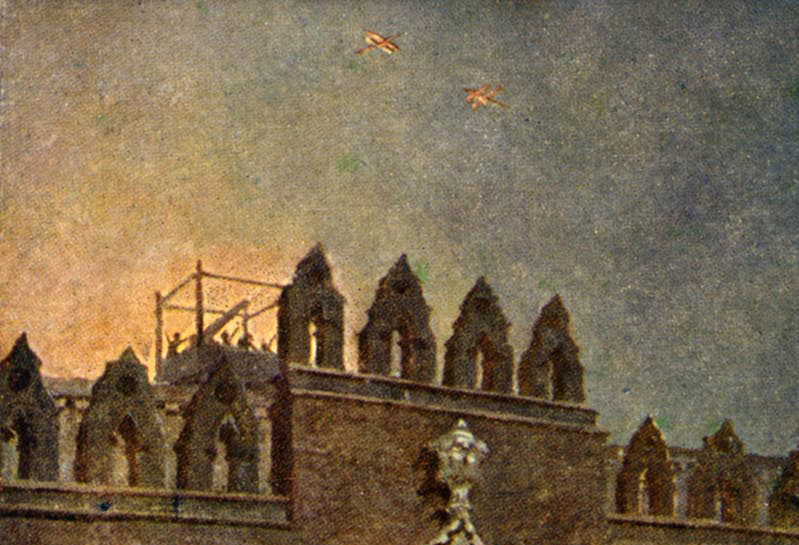

Tornando alla cartolina della “notte delle otto ore”, questa illustra altri elementi degni di nota, che non risultano molto evidenti ma che emergono nel dettaglio della parte superiore, dove si distinguono gli aerei austro-ungarici impegnati nel bombardamento di Venezia, sottoposti a loro volta al fuoco contraereo proveniente da un’altana che si scorge dietro il muro di cinta dell’Università.

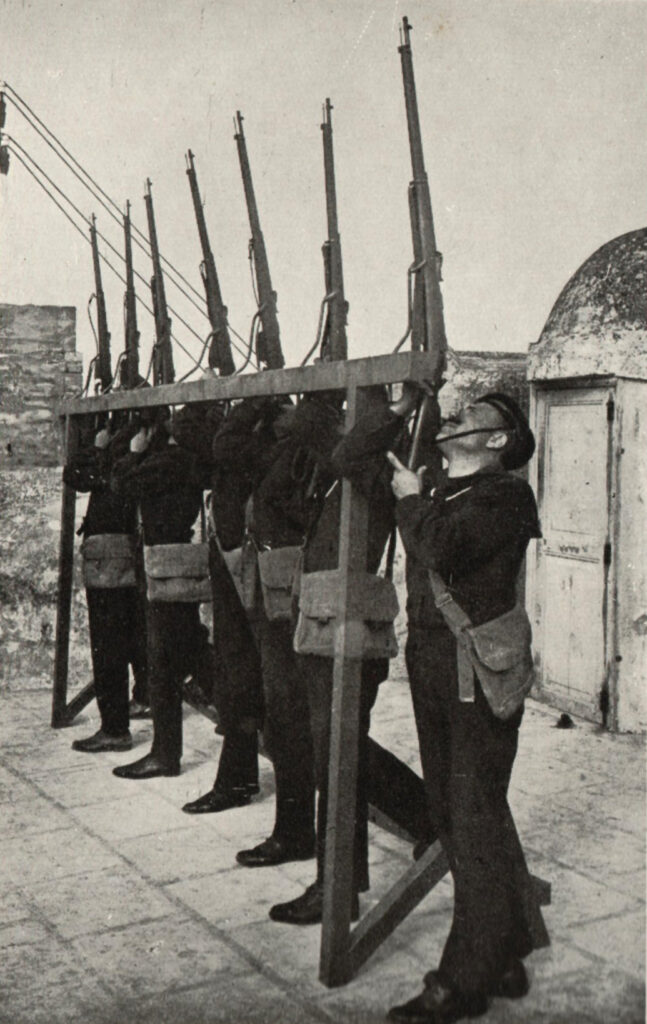

Quest’ultimo particolare è molto importante perché dimostra che le altane, le tipiche terrazze situate sopra i tetti delle case di Venezia – quelle che abbiamo già visto popolate da gente festosa nell’immagine de L’illustrazione italiana pubblicata all’inizio dell’articolo – durante la Grande Guerra sono state requisite e adattate a postazioni antiaeree. Spesso in queste strutture hanno preso servizio anche marinai, come testimoniano le due foto pubblicate di seguito.

Ma questa non fu l’unica attività svolta dai marinai per la difesa di Venezia.

Un primo filtro contro le incursioni nemiche era costituito dalle numerose batterie contraeree allestite sulla gronda lagunare, molte delle quali – come quelle ritratte nella foto di seguito – si avvalevano di pezzi di artiglieria e di personale della Marina.

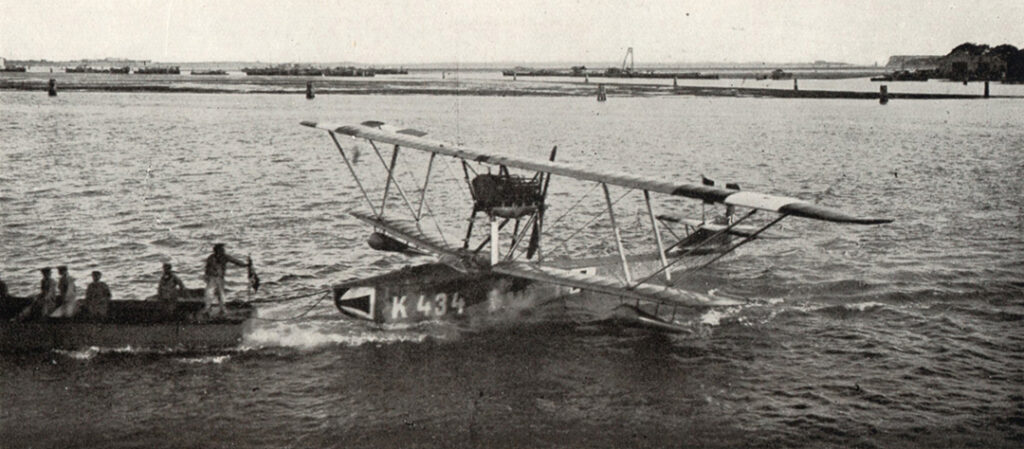

E appartenevano alla Marina anche i piloti e il personale di servizio che formavano le squadriglie di idrovolanti di stanza in laguna, impiegate sia per contrastare i velivoli austro-ungarici che attaccavano Venezia, sia per svolgere missioni contro le basi nemiche al di là dell’Adriatico.

La foto che segue fissa il momento del decollo di un idrovolante che utilizza per la manovra il canale del Forte S. Andrea, la struttura costruita nel ‘500 a difesa della Serenissima e che nel corso della Grande Guerra fu adibita a idroscalo.

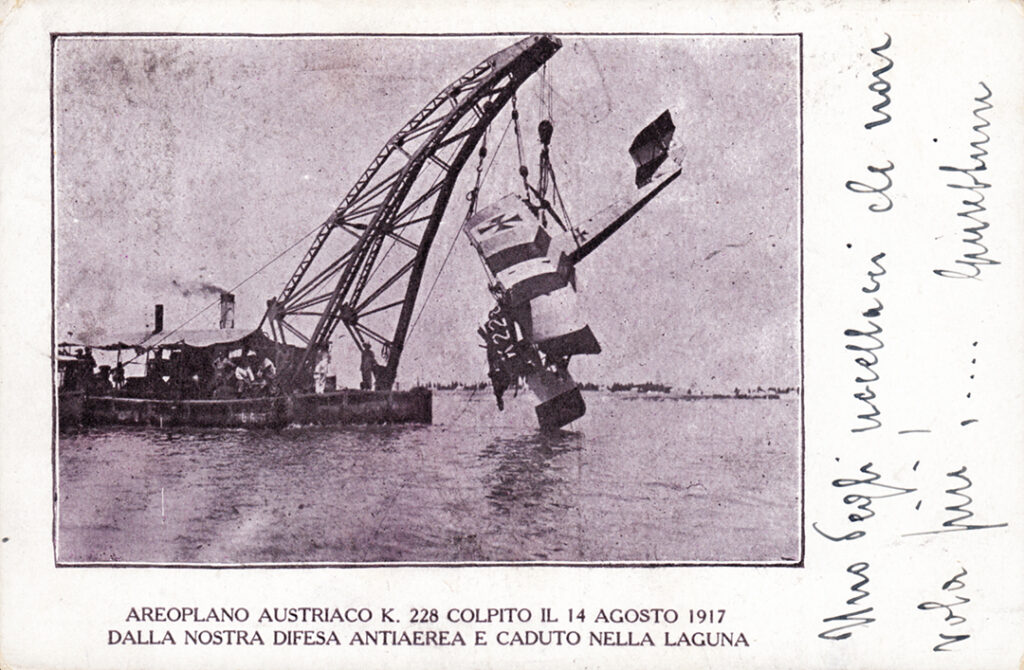

L’attività svolta da tutti questi marinai impegnati a contrastare le incursioni su Venezia ha conseguito alcuni successi significativi. Lo testimonia l’immagine seguente che ritrae un idrovolante austro-ungarico abbattuto in laguna e recuperato da un mezzo della Regia Marina.

Al buon esito di queste azioni veniva data la massima risonanza, con l’intento di risollevare il morale della popolazione esasperata dai continui attacchi da parte degli aerei nemici. Ne è la prova la cartolina che segue, sulla quale la mittente – una certa Giuseppina – ha scritto: «Uno degli uccellacci che non vola più!….».

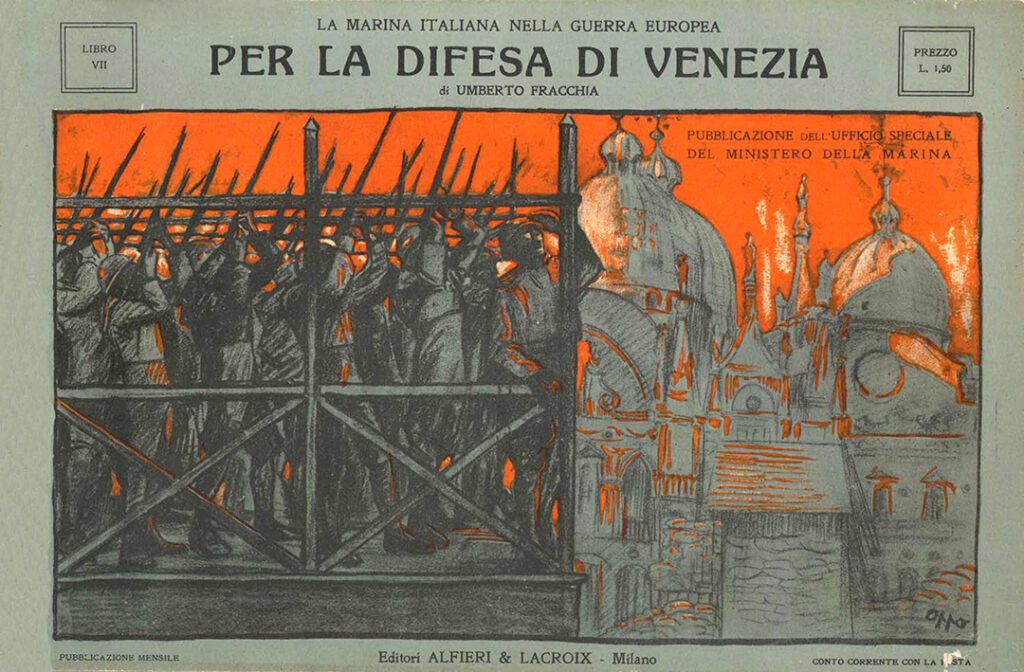

Va riconosciuto, per concludere, che i marinai hanno ricoperto un ruolo di fondamentale importanza nella difesa di Venezia. Lo conferma Umberto Fracchia, cronista che nell’opera La Marina Italiana nella Guerra Europea (Alfieri & Lacroix, Milano, 1917, Libro VII) ha descritto molto bene la loro attività in ambito lagunare nel corso dei primi due anni di guerra. Questo è un breve estratto della sua testimonianza:

(…) Quanto era stato fatto fino allora per la difesa di Venezia era principalmente opera della Marina. Elementi dell’Esercito avevano concorso e concorrevano a quest’opera, portandovi il contributo della loro speciale competenza. Ma la direzione di ogni servizio, come il supremo Comando della Piazza, apparteneva alla Marina. Era una specie di suo debito d’onore quello di salvaguardare la città adriatica dalle nuove offese, né più né meno come se, anziché dal cielo, esse fossero venute su lei dal mare. (…) Gli ufficiali ammiragli che si erano succeduti fino allora al Comando della Piazza avevano concorso con amore e attività grandissima a una preparazione guerresca in tutto degna del loro alto ufficio. Essa raggiunse poi il suo maggiore sviluppo sotto l’ammiragliato di S. E. Thaon di Revel.

Insieme con i problemi riguardanti l’artiglieria, altri problemi minori, ma non meno importanti, erano stati pure risolti. S’erano fatti studi sul tiro verticale della fucileria, s’erano unite le armi di uno speciale mirino. In previsione delle incursioni notturne, con pazienti prove si stava ora perfezionando il funzionamento dei riflettori, si sperimentavano carboni di nuova fabbricazione per ottenere fasci luminosi più intensi, si esercitava il personale alla scoperta e all’inseguimento di piccoli bersagli sperduti nel buio. Si lavorò poi alacremente ad estendere e ad aumentare il numero degli osservatori avanzati lungo il mare, nelle isole, in terra ferma, collegando ogni posto di vedette, ogni semaforo, ogni posto di fucileria o di mitragliere, ogni batteria, ogni comando, con una intricata rete telefonica che consentisse la rapida e sicura impartizione degli ordini, la comunicazione immediata delle notizie, dando unità e coesione a tutto quanto il sistema della difesa. (…)

Potrebbe anche piacerti:

L’incontro delle Associazioni d’Arma a ricordo dei moti risorgimentali nel nostro territorio

17 Aprile 2023