L’azione navale che è costata la vita ad Adolfo Benin

Il Gruppo di Mestre dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia è intitolato ad Adolfo Benin, Capo Meccanico di III Classe scomparso in seguito a un attacco navale condotto da unità britanniche al largo della Tunisia. Il comportamento che ha tenuto nei concitati momenti che hanno preceduto l’affondamento della nave su cui era imbarcato hanno fatto sì che gli fosse concessa la Medaglia d’Argento al Valor Militare, la cui motivazione si può leggere in questa sezione del sito: https://www.anmimestre.it/adolfo-benin-m-a-v-m/

Riteniamo opportuno delineare le vicende storiche che hanno portato alla sua scomparsa, e lo facciamo tramite un articolo redatto da Mario Veronesi, Socio del Gruppo A.N.M.I di Broni-Stradella (Pavia), autore di numerosi contributi di carattere storico pubblicati, tra l’altro, anche nell’organo dell’Associazione (l’ultimo dei quali visibile a pagina 22 del numero 1-2/2023 di “Marinai d’Italia”).

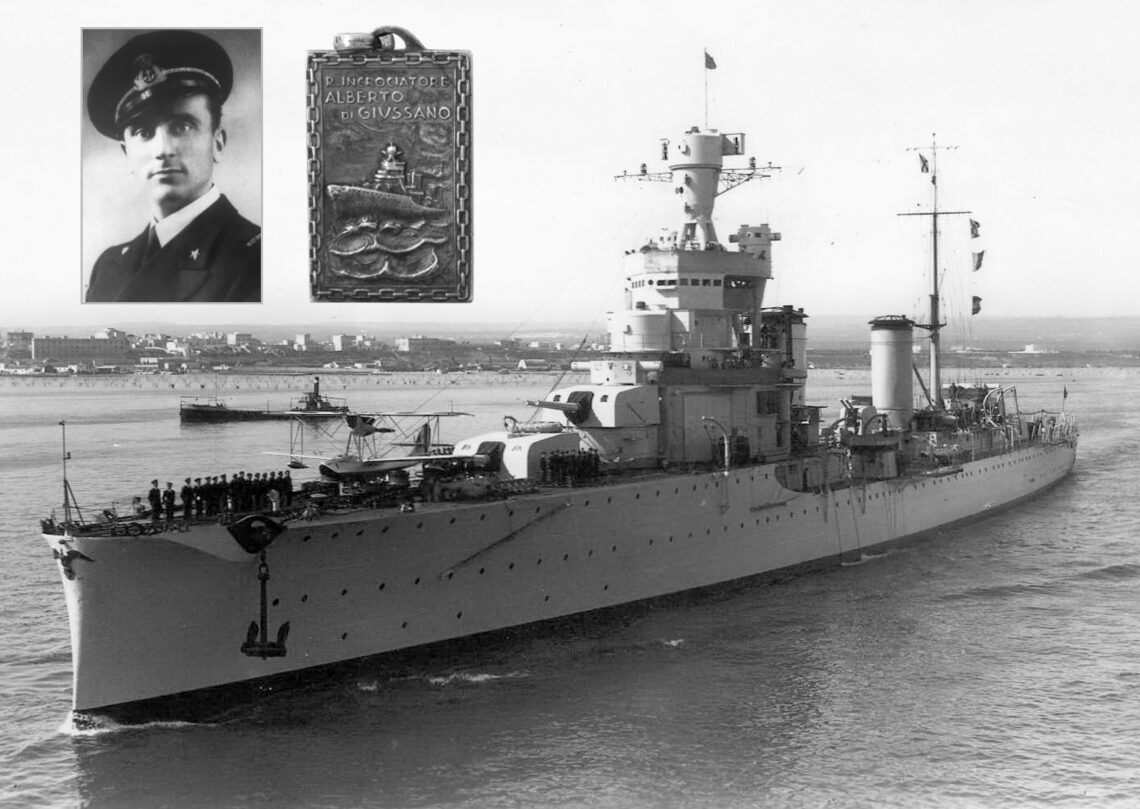

L’articolo che segue è stato pubblicato su “Difesa Online” nel dicembre del 2018, e descrive le fasi che hanno portato all’affondamento dell’incrociatore leggero Alberto di Giussano su cui era imbarcato Adolfo Benin. A Mario Veronesi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver concesso di riprodurre questo testo anche nel nostro sito, dando in questo modo la possibilità a noi Soci del Gruppo di Mestre di offrire, come in altre occasioni, un significativo contributo alla memoria di Adolfo Benin.

13 DICEMBRE 1941: SCONTRO DI CAPO BON

di Mario Veronesi

Alla fine del 1941, la situazione nell’Africa Settentrionale era disastrosa e le forze inglesi stavano avanzando sotto l’impeto dell’operazione “Cruisader” (Crociato). Il carburante era quasi finito; i veicoli dell’Asse non potevano operare, e in particolare gli aerei assegnati alla difesa di Tripoli non potevano volare. La disfatta appariva inevitabile. Ancora una volta la Regia Marina fu chiamata a consegnare scorte alla colonia assediata. Con l’arrivo a Malta il 29 novembre della “Forza B”, al comando dell’ammiraglio Rawling e forte degli incrociatori Ajax e Neptune e dei cacciatorpediniere Kimberly e Kingstone, gli inglesi presero il controllo sul Mediterraneo centrale. In quel periodo numeroso naviglio mercantile nazionale era andato perduto sulle rotte per l’Africa, tra cui: M/n Veniero e le navi Capo Faro, Adriatico e Mantovani. Il 4 dicembre Supermarina decise quindi di usare navi militari per il trasporto dei rifornimenti destinati alla Libia. Furono prescelti gli incrociatori leggeri Alberto di Giussano e Alberico da Barbiano che costituivano la IV Divisione al comando dell’ammiraglio di divisione Antonino Toscano, il quale alzò dapprima la sua insegna sull’Alberto di Giussano, spostandola successivamente sull’Alberico da Barbiano, nave che aveva in precedenza comandato come capitano di vascello.

Lo stato maggiore dei due incrociatori ebbe la notizia del nuovo impiego mentre le navi erano ormeggiate presso la base navale del Mar Piccolo a Taranto. Secondo la missione un terzo incrociatore, il Giovanni dalle Bande Nere partito dalla base di La Spezia, doveva unirsi al da Barbiano e al di Giussano nel porto di Palermo, per prendersi la sua parte di carico e proseguire con loro verso Tripoli.

L’Alberto di Giussano al comando del capitano di vascello Giovanni Marabotto e l’Alberico da Barbiano al comando del capitano di vascello Giorgio Rodocanacchi e con l’ammiraglio Toscano a bordo, la mattina del 5 dicembre mollarono gli ormeggi da Taranto in direzione di Brindisi, dove arrivarono alla banchina commerciale alle 17:00 circa dello stesso giorno per imbarcare il materiale da inviare a Tripoli.

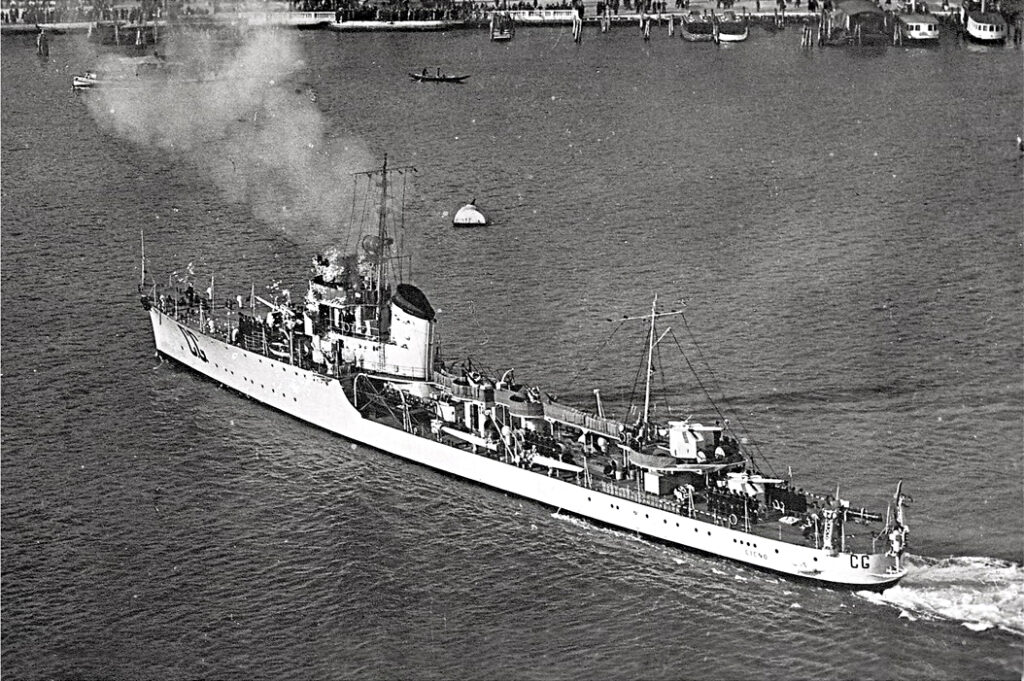

Appena completate le operazioni di carico le due unità mossero per Palermo e si ormeggiarono la mattina del 7 dicembre presso il molo Piave. In quel porto si trovava anche il Bande Nere, giunto da Spezia qualche giorno prima. Ma questo incrociatore dovette rinunciare alla missione di rifornimento per noie all’apparato motore e fu sostituito dalla torpediniera Cigno.

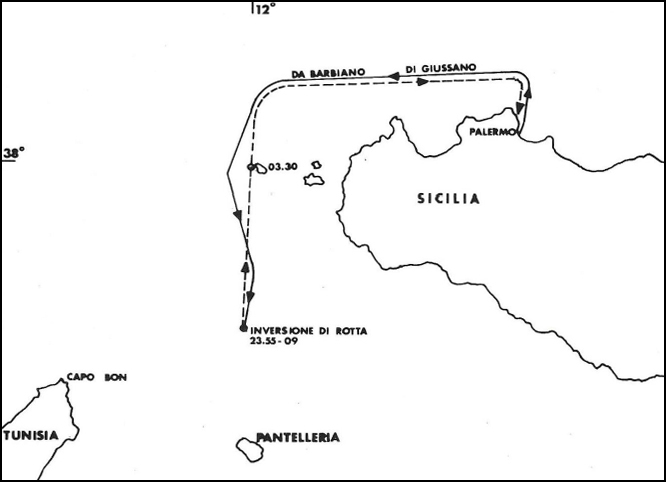

Fu subito chiara la pericolosità dell’impresa quando giunsero a bordo del da Barbiano numerosi fusti non stagni contenenti benzina avio da destinare agli aerei dell’Asse. E infatti l’11 dicembre, quando il da Barbiano e il di Giussano furono avvistati da aerei inglesi dopo che avevano lasciato Palermo diretti a Tripoli, l’ammiraglio Toscano decise di rientrare in porto.

In effetti gli inglesi avevano saputo dei piani italiani grazie alle intercettazioni dell’Ultra (ULTRA Intelligence, l’imponente organizzazione britannica in grado di interpretare i radiomessaggi cifrati nemici nella Seconda guerra mondiale, ndr), e avevano allertato la 4th Destroyer flotilla (IV flottiglia di cacciatorpediniere), composta di quattro unità: HMS Sikh, HMS Maori, HMS Legion e il cacciatorpediniere olandese Isaac Sweers.

I due incrociatori italiani erano carichi di carburante in bidoni in gran parte sistemati in coperta: 100 tonnellate di benzina, 250 tonnellate di diesel, 600 tonnellate di nafta. Ma trasportavano anche 900 tonnellate di vettovaglie e 135 militari. Molti fusti, insieme a sacchi di farina, legumi, proiettili di cannone e ogni genere di rifornimento erano stipati in modo tale da rendere impossibile il brandeggio delle torri dei pezzi principali da 152, precludendo così ogni possibilità di difesa. Le navi inoltre risultavano notevolmente appesantite dall’insolito carico ed era difficile per il personale addirittura transitare da un locale all’altro. Per l’occasione Furono imbarcate anche squadre antincendio aggiuntive, dotate di tute di amianto.

Alle 17:24 del 12 dicembre 1941 le due navi mollarono gli ormeggi. L’ancora di prora del di Giussano, come un segno funesto, non voleva saperne di venire su, e per risparmiare tempo il comandante Marabotto decise di staccarla dalla catena collegandola a una boa, certo di recuperarla al termine della missione. L’ancora fu in seguito fatta riemergere per essere posta in Piazza Quattro Canti, davanti alla sede U.N.U.C.I. di Palermo.

Le due navi superarono le ostruzioni del porto, presero il largo e scomparvero alla vista degli ultimi lembi della costa italiana che non avrebbero mai più rivisto. La torpediniera Cigno al comando del capitano di corvetta Riccardi, uscita da Trapani poco dopo, incontrò i due incrociatori al largo di Marettimo e si mise in testa alla formazione, costituendo così la misera e simbolica scorta di queste due navi da guerra trasformate in “cisterne”.

Alle 02:45 un ricognitore inglese sorvolò indisturbato la formazione, comunicando rotta e velocità del convoglio italiano alle quattro unità componenti la 4th Destroyer flotilla che si trovavano fra Zembra e Zembretta.

L’ammiraglio Toscano intuendo quanto stava accadendo ma ritenendo oramai impossibile invertire nuovamente la rotta, dette l’ordine di aumentare la velocità fino a 30 nodi, giungendo così intorno alle 03:00 del 13 dicembre in vista del faro dell’alto e nero promontorio di Capo Bon.

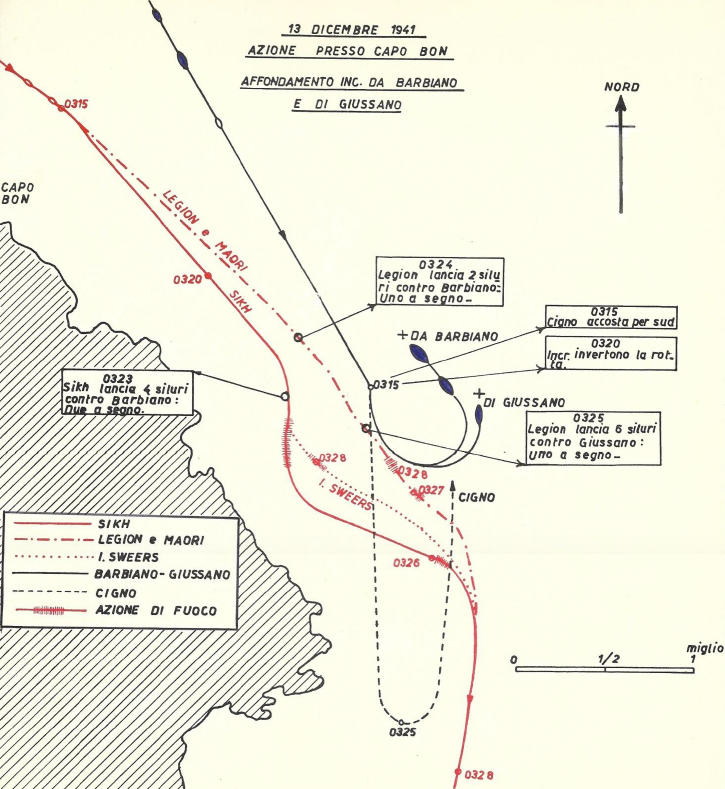

La formazione – con l’avanguardia della torpediniera Cigno, il da Barbiano e il di Giussano dietro, tutti in linea di fila – aveva appena doppiato il promontorio, quando a circa un paio di miglia dal litorale ci si accorse delle nere e sottili sagome delle navi nemiche che navigavano sottocosta allo scopo di confondersi con le alture del promontorio tunisino per poter condurre l’attacco di sorpresa.

Alle 03:15, con l’aiuto del radar e senza essere visti dagli avversari, gli inglesi manovrarono in posizione di attacco e lanciarono dieci siluri, iniziando contemporaneamente con i cannoni di bordo un tiro mirato contro le unità italiane.

Alle 03:20 il da Barbiano fu centrato da diverse cannonate in coperta e in plancia, prendendo subito fuoco e saltando praticamente in aria dopo qualche minuto. Centrato anche da un siluro si capovolse, e alle 03:35 affondò, lasciando sul punto un autentico mare di fiamme. L’ammiraglio e lo stato maggiore dell’unità scomparvero in mare e con loro quasi tutto il personale imbarcato.

Il di Giussano fu colpito alle 03:24 da due siluri lanciati dal Legion, che scoppiarono a sinistra all’altezza della sala macchine di prora.

L’esplosione tranciò le grosse tubazioni del vapore, ustionando gran parte del personale di macchina e fermando la motrice che muoveva l’elica dell’asse di sinistra. Altri colpi caddero molto vicino ai depositi munizioni dei cannoni da 100/47 e quindi, per scongiurarne l’esplosione, fu ordinato immediatamente l’allagamento dei locali limitrofi. In questo modo la nave, per la grande quantità d’acqua imbarcata, rallentò ulteriormente fino a fermarsi definitivamente.

Ormai anche il di Giussano, in preda alle fiamme, era perduto irrimediabilmente. Il comandante Marabotto, valutate le condizioni disperate, ordinò l’abbandono nave e gran parte del personale si tuffò in mare da poppa e prese posto negli zatterini di salvataggio che erano stipati a bordo. Sfuggiti alla morte a bordo, la situazione dei naufraghi in acqua si aggravò per via dei numerosi incendi che divampavano sulla superficie del mare piena di nafta, e a causa della presenza in zona di molti pescecani.

Alle 04:30 circa, dopo appena un’ora dal primo colpo che l’aveva colpito, l’Alberto di Giussano si spezzò in due tronconi e s’inabissò a 2,5 miglia a est-sud-est di Capo Bon, a circa mille metri dall’Alberico da Barbiano che era affondato quasi subito dopo essere stato colpito.

Molti naufraghi furono raccolti dalla torpediniera Cigno; quasi tutti erano viscidi al contatto perché pieni della nafta che era uscita copiosa dai depositi dei due incrociatori affondati e si era addensata sulla superficie del mare. I più critici furono subito inviati alle docce di bordo per togliere dal corpo il fastidioso olio che accecava e macerava insieme al sale le ferite aperte, mentre i più infreddoliti furono portati in locale caldaie.

All’alba il Cigno prese rotta verso nord e nel primo pomeriggio del 13 dicembre scaricò a Trapani il suo dolente carico: circa 500 superstiti. Altri naufraghi furono raccolti da locali tunisini, altri da un idrovolante italiano ammarato in zona, mentre il resto fu recuperato da M.A.S. italiani. I dispersi in mare ammontarono a più di 900 uomini, tra cui l’ammiraglio Toscano. In tutto, i superstiti furono circa 645.

L’unico errore inglese fu nel credere che il Bande Nere fosse presente allo scontro, ma questo fu probabilmente causato dal fatto che l’ordine per l’assegnazione della scorta al Cigno non fu trasmesso via radio e quindi non fu intercettato.

SCHEDA

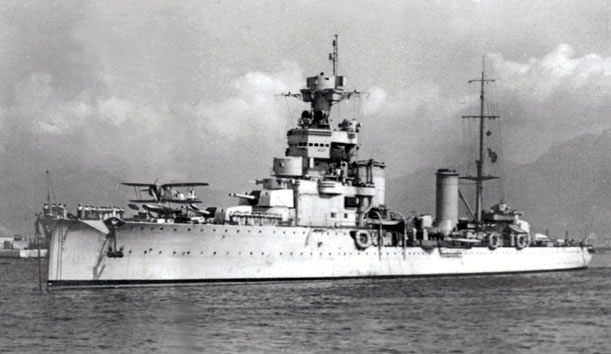

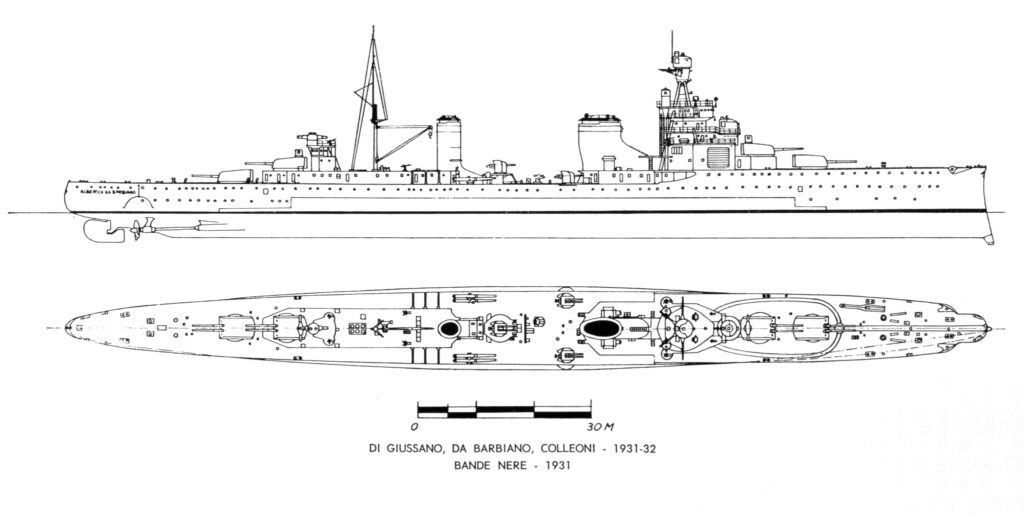

La Classe “Condottieri” era costituita da 4 unità costruite su progetto del generale Vian: Alberto di Giussano, Alberico da Barbiano, Bartolomeo Colleoni e Giovanni delle Bande Nere.

Alberto di Giussano

Incrociatore leggero della Regia Marina, primo della classe Condottieri, battezzato in onore di Alberto di Giussano, il cavaliere che secondo la leggenda guidò la difesa del carroccio alla Battaglia di Legnano.

Negli anni trenta partecipò alle normali attività della flotta come unità del 2° Squadrone. Il 10 giugno 1940 insieme al 1° Squadrone fece parte della IV Divisione Incrociatori e in luglio partecipò alla battaglia di Punta Stilo; per il resto dell’anno agì come copertura a distanza per convogli truppe e rifornimenti diretti in nord Africa.

Descrizione generale

Costruttore: Cantiere Ansaldo di Genova

Date: impostato nel 1928 – varato nel 1930 – entrato in servizio nel 1931

Dislocamento: 6.570 t (standard): 6.954 t (pieno carico)

Lunghezza: 169,3 m – larghezza 15,5 m

Propulsione: 6 caldaie, 2 turbine, 2 eliche

Potenza: 95.000 HP

Equipaggio: 507 uomini, di cui 19 ufficiali

Velocità: 37 nodi

Armamento

8 pezzi da 152/53 mm modello Ansaldo 1926 (4 installazioni binate)

6 pezzi da 100/47 mm modello OTO 1926 (3 installazioni binate)

8 mitragliere da 37/54 mm (4 installazioni binate)

8 mitragliere da 13,2/75,7 MG modello 1931 (4 installazioni binate)

Siluri: 4 tubi lanciasiluri da 533 mm

Imbarcati due aerei Imam Ro 43

Nel 1938/39 i pezzi da 37/54 furono sostituiti con pezzi da 20/65 e furono imbarcate due lanciabombe antisommergibile

Potrebbe anche piacerti:

Una vigilia di Natale particolare

18 Dicembre 2023

Un mistero svelato

13 Agosto 2023