Un mistero svelato

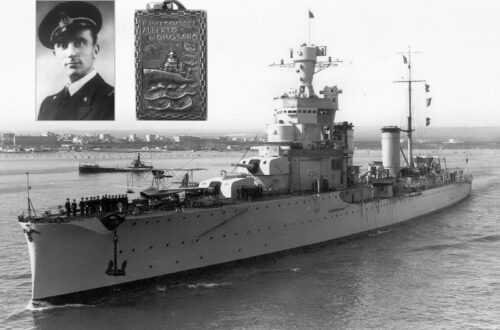

Giovanni Scarabello, nel paragrafo dedicato al 1917 della sua opera Il martirio di Venezia durante la Grande Guerra e l’opera di difesa della Marina italiana (Tipografia del Gazzettino Illustrato, Venezia, 1933, p. 382), riporta questa notizia:

Nel pomeriggio del 21 Febbraio partiva da Venezia una spedizione composta dalla IV Squadriglia Torpediniere costiere: 18, 13, 15, 16 e 14 O. S. al Comando del C. di C. Gonzembach: l’ultima di esse aveva il M.A.S. 1 a rimorchio. Il convoglio sostò a Cortellazzo proseguendo poi per Parenzo, nelle cui vicinanze la sezione 13, 15, 16 O. S. fu inviata in crociera al largo, mentre le rimanenti unità dirigevano verso Scoglio Regata, presso il quale doveva scendere a terra la spedizione composta da due Ufficiali e da un Sottufficiale destinati a far saltare gli hangars della Stazione Idrovolanti di Parenzo con apposite bombe. Verso la prima ora del 22 Febbraio il M.A.S. 1 si avvicinò il più possibile a terra, distaccando poi un battello, con il quale la spedizione raggiunse la scogliera, ma poco dopo, per un malaugurato incidente, fu necessario un rapido allontanamento di tutto il convoglio dalla costa.

A cosa si riferisce il “malaugurato incidente”?

All’epoca del conflitto, ovviamente, su quell’insuccesso è sceso un velo di silenzio, ma la risposta a questa domanda si può trovare nel libro di Italo Sulliotti: S.O.S. insidie e misteri della guerra navale (Edizioni Agnelli, Milano, 1930, p. 249).

Sulliotti, infatti, racconta una versione dell’accaduto che, malgrado sia stata probabilmente romanzata e presenti alcune discrepanze rispetto alla versione citata da Scarabello – tra cui l’obiettivo e lo svolgimento della missione e il numero delle unità coinvolte –, offre una spiegazione davvero particolare sul motivo che ha fatto sì che le unità italiane rientrassero alla base senza aver portato a termine il compito assegnato.

Ma diamo la parola a Sulliotti, e godiamoci questo racconto nel quale, per una volta, la guerra non rappresenta tragedie, ma è in grado di strappare un sorriso.

IL CANE DELL’«O. S. 13»

di Italo Sulliotti

Con un fremito leggero, come una rondine che vola radente sull’acqua col fruscio di un’ala invisibile, la silurante fila attraverso l’Adriatico calmissimo. La notte s’incurva sul mare, carica di aromi e di fragranze che sembrano giungere dalla terra già lontana, dalla pianura veneta dove un esercito in armi veglia e aspetta l’ora del balzo leonino.

L’«O. S. 13» si è lasciata alle spalle Venezia. E’ uscita da tre ore, per una di quelle missioni, ardite e geniali, in cui si è specializzata durante la grande guerra la nostra Marina. Si tratta di sbarcare a Parenzo, profittando dell’oscurità, un nostro ufficiale, che conosce perfettamente la regione, che parla il dialetto istriano, e che dovrà assolvere – sulla costa nemica – un delicatissimo compito informativo.

Quell’ufficiale, evidentemente, rischia la vita: lo aspetta, se è colto, la sorte che segnò di gloria e di martirio Sauro e Battisti (il tenente di vascello Nazario Sauro, istriano, e il tenente degli Alpini Cesare Battisti, trentino: entrambi irredentisti, si arruolarono volontari nelle Forze Armate italiane; fatti prigionieri nel corso di azioni belliche, in quanto cittadini austro-ungarici furono condannati a morte per alto tradimento, ndr).

Che importa? Nessuno di coloro che hanno servito nella «grande silenziosa» (così era denominata la Marina Militare, ndr) ha mai misurato il rischio né contato le probabilità di morire.

Nella tiepida notte, mentre la silurante vola sull’acqua calma – e la segue da presso, rimorchiato, il M.A.S. su cui l’uomo dovrà al momento buono «filarsi» – l’ufficiale scherza con il Guardiamarina.

– Se tutto va bene, faccio un «poker» d’assi: ecco tutto…

Sulla plancia il Tenente di Vascello Gamberini (Giulio Gamberini, che dal dicembre 1917 sarà posto al comando del sommergibile “F2”, ndr), avvolto nell’incerata, sorveglia la rotta, al lieve riverbero bluastro della lampadina mascherata. La torpediniera deve rilevare uno scoglio, un piccolo scoglio isolato, sperduto, tre miglia innanzi Parenzo. E’ là che dovrà scendere nel motoscafo l’ufficiale scelto per la pericolosa missione.

Non è facile trovarsi all’ora convenuta dinanzi allo scoglio. Tutta la perizia e la buona volontà di chi governa la silurante non impedisce talvolta che essa «scada» e si trovi allontanata dal punto che deve raggiungere. Ma quella notte Gamberini raddoppia di attenzione; sa che bisogna arrivare al punto giusto, nel momento buono. E il suo capofila è il Comandante Gonzembach (capitano di corvetta Massimiliano Gonzembach, ndr), che precede di cinquanta metri colla sua silurante.

Continue correzioni del timone assicurano la rotta delle due piccole navi, cosicché, alle due precise, esse si trovano davanti allo scoglio di Parenzo, esatte come – dice il Guardiamarina – all’appuntamento con una signorina.

Il silenzio è profondo, assoluto, sull’Adriatico. Di fronte s’indovina Parenzo, col suo piccolo porto pieno di pescherecci, dominato dalle tre batterie che gli Austriaci hanno piazzato per difendere contro i «pirati italiani» la città italianissima.

Gli Austriaci vegliano. Non si sa mai! Vi sono, nella Marina d’Italia, assidua e sfacciata violatrice di rifugi, uomini che hanno delle abitudini indelicate e pericolose: tanti i nomi che diventeranno pericolosamente popolari sull’altra sponda, come quelli di gente che «se ne frega» delle ostruzioni e delle reti: Ciano (Arturo Ciano, uno dei protagonisti nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 1918 della cosiddetta “Beffa di Buccari”, ndr), Rizzo (autore di numerose incursioni, tra cui quella avvenuta il 10 giugno 1918 e passata alla storia come “Impresa di Premuda”, ndr), Pellegrini (Mario Pellegrini, volontario in una missione che il 14 maggio 1918 lo portava a forzare il porto di Pola, ndr), Goiran (Ildebrando Goiran, comandante di una silurante con la quale nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1916 ha violato le difese della base navale austro-ungarica nel Canale di Fasana, ndr), Berardinelli e Pagano (comandanti dei due M.A.S. che il 6 giugno 1916 affondarono nel porto di Durazzo il piroscafo Lokrum carico di rifornimenti e munizioni, ndr).

Ma torniamo sulla «O. S. 13». In fondo, accanto al minuscolo quadrato di poppa, dove due uomini possono appena muoversi – ma dove la delicatezza dell’ordinanza di Gamberini non dimentica mai di porre, sulla tovaglietta di Fiandra, il vasetto di fiori freschi – c’è una specie di rispostiglio, ai piedi della scaletta.

Lì dentro, nell’ombra, si muove un bizzarro «personaggio», un passeggero di eccezione. E’ l’unico essere vivente – a bordo della «O. S. 13» – che non appartenga né all’Esercito né all’Armata, che non sia iscritto nell’Annuario, che non porti matricola.

E’ un «clandestino» della spedizione. Quando la torpediniera ha lasciato Venezia, un marinaio è venuto a rinchiuderlo lì dentro, si è curvato su di lui, gli ha sussurrato con un dito sulle labbra: «Cuccia lì e sta buono”.

E il cagnolino – la «mascotte” dell’«O. S. 13» – è stato buono, finora. Pare che capisca tutta l’irregolarità della sua partecipazione all’impresa. Pare che sappia di «essere in fallo». Bisogna, a questo punto, dare qualche spiegazione a coloro che non ebbero la ventura di vivere nel mondo specialissimo dei «colletti azzurri» (così venivano chiamati i marinai per via del solino, ndr)…

***

Dal giorno in cui la guerra è scoppiata, ogni nave dell’Armata – dalle dreadnought (corazzate, ndr) enormi e solenni che attendono la propria ora nel mare di Taranto, fino alle piccole siluranti che «si sbattono» con qualunque tempo fra le due rive – ha a bordo un cagnolino.

Appartiene alle razze più umili e più varie, non discende da nessun incrocio magnanimo di levrieri russi e di altere cagne danesi: è figlio «di popolo». Viene dalla folla anonima dei poveri cani randagi che battono le banchine di tutti i porti di terra, annusando l’odore delle cucine, finché qualcuno non li porta di peso su una tolda e li iscrive così – per sempre – nella «gente di mare».

Per sempre. Il cane è come l’uomo: una volta marinaio, sempre marinaio. Così il piccolo essere abbaiante e scodinzolante diventa, a bordo, «tabù». E’ inviolabile per i marinai, e persino gli Ufficiali Ammiragli – se non arrivano a fargli il saluto – lo guardano rassegnati.

Gli alti Comandi si sono provati – questo sì – a disporre per ogni operazione lo sbarco dei cani mascotte, ed hanno avvisato i Capi squadriglia, i Comandanti delle navi.

– Niente cani, a bordo, eh? Mi raccomando. Con Revel (Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, che il 16 febbraio 1917 aveva assunto il comando della “Regie forze navali mobilitate”, ndr) non si scherza.

In verità, il Grande Ammiraglio Thaon di Revel ha perfettamente ragione: sa che, in determinati momenti, essi possono imbarazzare le operazioni di guerra. E ha dato ordini precisi, trasmessi e ritrasmessi di comando in comando, di bordo in bordo, perché vengano applicati dalla disciplina dei Comandanti che pur sanno leggere il rammarico negli occhi della loro semplice gente…

Soltanto – e che cosa sarebbe la disciplina se talvolta non evadesse dalle sue leggi la rinomata “monelleria” del marinaio? – essa ha trovato in qualche caso dei silenziosi accomodamenti con gli ordini superiori.

Delle torpediniere in partenza da Venezia e da Brindisi avevano già sfilato in mare le cime e ritirate le passerelle, quando si è visto dalla banchina accorrere un batuffolo sporco e buttarsi in mare, sguazzando e guardando la nave con dei piccoli occhi pietosi: era il «cagnino» che non voleva darsi disertore…

Si poteva lasciarlo affogare? Evidentemente no. Il Comandante si voltava dall’altra parte, senza veder nulla. E i marinai «recuperavano» il disperso, tappandogli la bocca colla mano e correndo a rinchiuderlo nei fondi.

… ed ecco come, in quella notte, davanti allo scoglio di Parenzo, l’«O. S. 13» ha a bordo qualcuno che non dovrebbe esserci, e che raspa colle sue zampette contro la porticina: porticina che non è chiusa bene…

Tutti gli uomini sono al loro posto: ombre nell’ombra. La torpediniera si lascia «portare» sull’Adriatico che ora è lievemente ingrossato, e il M.A.S. la segue da vicino. Non una voce sulla tolda: non un sussurro in macchina.

***

Le due e un quarto suonano all’orologio della chiesa di Parenzo. Nessun lume a terra. I riflettori austriaci hanno esplorato il mare, mezz’ora prima, con un rapido pennello di luce; poi si sono spenti.

– Siamo pronti? – chiede Gamberini. L’ufficiale che deve sbarcare è sulla poppa, vestito da pescatore istriano. Il Comandante gli stringe forte la mano e gli passa, in silenzio, un pacchetto di tabacco: non sarebbe igienico farsi trovare in tasca delle «Macedonia» (sigarette italiane, ndr).

Tutti gli occhi sono fissi sulla terra, così vicina! Dura e magnifica terra d’Istria, santificata da un così lungo e silenzioso martirio di cuori che attendono l’infallibile alba della liberazione…

Ed ecco che, ad un tratto, si leva da terra una «voce». Non è umana. E’ l’abbaiare secco, rapido, quasi crepitante, di un piccolo cane ignoto, smarrito laggiù, nella notte. Ha «sentito» qualche cosa? Ha percepito forse quello che gli Austriaci non hanno avverito: la vicinanza degli italiani? O abbaia semplicemente per qualche «dispiacere intimo», come abbaiano – solitamente – i cani e gli uomini?

Ecco che, a sua volta, la piccola tragedia precipita. Qualcuno ha sentito, in fondo al rifugio dell’«O. S. 13». Ciribiri ha drizzato le orecchie, e si è messo sull’attenti, puntando contro l’uscio le zampette frementi. Vi è dunque, in un punto prossimo del vasto mondo, un «frate cane» che chiama, e Ciribiri non risponderà?

Come si potrebbero infrangere le leggi eterne di questa meravigliosa «Internazionale» delle bestie, che impone – sotto tutte le latitudini – di riconoscere l’amico o il nemico?

L’uscio del ripostiglio cede sotto la spinta decisa di un musetto. Prima che gli uomini possano muoversi dal proprio posto, Ciribiri ha infilato la scaletta illuminata dal riverbero fievole della lampadina mascherata, e si è precipitato in coperta, a fianco del fumaiolo, «a posto di combattimento».

E risponde… Sembra che la sua piccola gola sia quella notte – per dispetto di Dio – foderata di metallo sonoro!

Ciribiri abbaia abbaia furiosamente, contro la terra, e sembra che la voce dell’altro sia l’eco, riflessa dalla costa, del suo concerto.

Il Comandante Gamberini si è voltato di colpo.

– Sacramento!

Il Comandante non dice altro. Ma i marinai son diventati «bianchi». Sanno che Gamberini è buono, ma non scherza. E gli ordini erano precisi. Un sottocapo timoniere si avventa sul colpevole. Ma sì!

Ciribiri non si rassegna: ha guadagnato la sua libertà, l’aria è mite e odorosa, ed egli non rinuncia a scatenarsi. Scappa per la tolda, inseguito invano. E non tace, non tace, finché la grossa mano di un marinaio non gli inchioda il musetto, sussurrandogli contro i peli arruffati dell’orecchio:

– Te possino ammazzà, te possino…

Ma è tardi. Il guaio è combinato. Parenzo ha sentito. Che un cane abbai sulla terra – hanno pensato gli Austriaci – è perfettamente normale, anche in guerra, ma che un altro cane gli risponda dal mare, è leggermente più strano.

Tre riflettori s’accendono in alto, sulle batterie. Tre immensi steli di luce spazzano il mare e passano sulla «O. S. 13» senza arrestarsi. Non l’hanno ancora vista, ma è questione di minuti. E non c’è più niente da fare: le due minuscole siluranti non sono state mandate a battersi colle artiglierie di Parenzo, che aprono il fuoco a casaccio, dopo tre minuti.

Gamberini s’è accostato al timone e al portavoce.

– Macchina avanti, a tutta forza. Tutto a dritta.

La silurante di Gonzembach, che è a cento metri, ha capito anch’essa l’antifona, e vira sul posto, inondata dalla luce dei riflettori, sorvolata dal ronfo rauco dei proiettili.

Ma Gamberini – livido di collera – ha dell’altro da fare. Con quella divina febbre che fa dei nostri marinai i più impetuosi compagni del pericolo, la gente dell’«O. S. 13» guarda supplichevole il suo Comandante. Vorrebbero rispondere. I cannonieri carezzano il pezzo…

Rispondere? Ci mancherebbe altro! Gamberini ha degli ordini precisi e un soldato non discute. Il compito è reso impossibile, per quella notte. Si ricomincierà: ecco tutto. E i conti – i conti col cane e con gli uomini che lo hanno imbarcato – si salderanno a Venezia.

… ma a Venezia, quando le due siluranti accostano e si affiancano, mentre gli uomini passano sulla coperta mogi mogi aspettando l’uragano – e Ciribiri attende, nella «prigione di rigore» il suo sbarco –, Gamberini e Gonsembach si guardano in faccia, e scoppiano a ridere. Tutto «si arrangia», in mare, e si arrangerà anche questa.

L’«O. S. 13» pochi giorni dopo riprende il mare. Arriva con una precisione matematica in vista dello scoglio convenuto; sbarca l’ufficiale. Tutto si è svolto regolarmente; gli Austriaci sono stati – ancora una volta – sorpresi dall’audacia dei marinai italiani.

Ma come abbaiava indignato quella notte, a Venezia, Ciribiri, sbarcato «d’autorità»!

APPROFONDIMENTI

L’abitudine di tenere a bordo una “mascotte” è di vecchia data. Ne abbiamo parlato nell’articolo dedicato a Francesco Morosini, accennando al fatto che il “capitano general da mar” veneziano, futuro Doge della Serenissima, era solito portare con sé, anche nelle battaglie navali, l’amata gatta Nini. Cliccando qui è possibile consultare il testo.

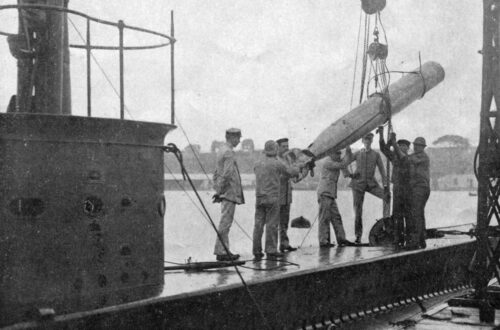

In realtà gli equipaggi di tutte le Marine – in ogni epoca, sia in tempo di pace sia nel corso dei conflitti – hanno sempre avuto piacere di imbarcare un animale. Nella foto che segue, scattata nel corso della prima guerra mondiale, vediamo l’equipaggio del sommergibile austro-ungarico U12 al completo, compreso il cagnolino che faceva da mascotte.

E cliccando qui è possibile osservare come le navi da guerra abbiano ospitato diversi esemplari di animali, e non solo gatti o cani:

Un esempio che ci riguarda da vicino è quello di Camillo, il cane “imbarcato” sulla portaerei leggera “Cavour”, mancato purtroppo un paio di anni fa. E’ possibile approfondire la sua storia cliccando qui.

Potrebbe anche piacerti:

Una vigilia di Natale particolare

18 Dicembre 2023

I sommergibilisti: “nel silenzio e nella speranza”

7 Gennaio 2024