Una vigilia di Natale particolare

Il 28 luglio 1914 la Duplice Monarchia austro-ungarica dichiara guerra al Regno di Serbia, scatenando così un effetto domino che darà origine a un conflitto che si svilupperà su scala mondiale.

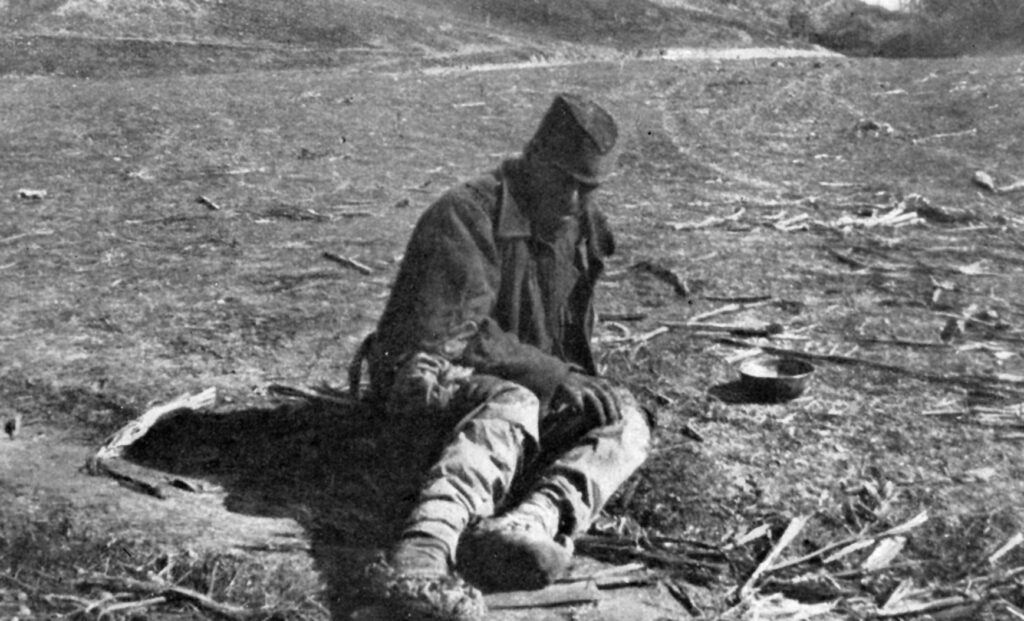

Le operazioni belliche nel settore balcanico si svolsero tra alterne vicende fino a novembre del 1915, mese che segnò la disfatta dell’esercito serbo. Il suo comandante in capo, Radomir Putnik, preso atto che le proprie truppe erano circondate da più parti, valutò che esiteva un’unica via di scampo che avrebbe impedito di cadere in mano al nemico: ritirarsi sulla costa adriatica attraversando i valichi delle Alpi Albanesi, il cui nome originale – Prokletije, [montagne] maledette – rende perfettamente l’idea delle enormi difficoltà cui sarebbero andati incontro i serbi.

Ma anche se fossero sopravvissuti all’ipotermia causata dalle condizioni climatiche proibitive, agli stenti causati dalla mancanza di vettovaglie, alle malattie e agli attacchi delle bande irregolari albanesi, cosa avrebbero fatto una volta raggiunto il mare?

Sarebbero stati messi in salvo dalla nostra flotta. A fronte del dramma che aveva colpito l’alleata Serbia, infatti, la Marina Militare italiana mise in atto un vero e proprio capolavoro logistico: parliamo di una missione di salvataggio che merita di essere celebrata al pari dei vittoriosi attacchi portati dai nostri equipaggi contro gli avversari nel corso della Grande Guerra.

Perché si tratta di un’azione equiparabile alla ben più nota vicenda che nel 1940, nel corso della seconda guerra mondiale, permise alle truppe anglo-francesi di imbarcarsi a Dunkerque alla volta della Gran Bretagna per evitare di cadere prigioniere dei tedeschi.

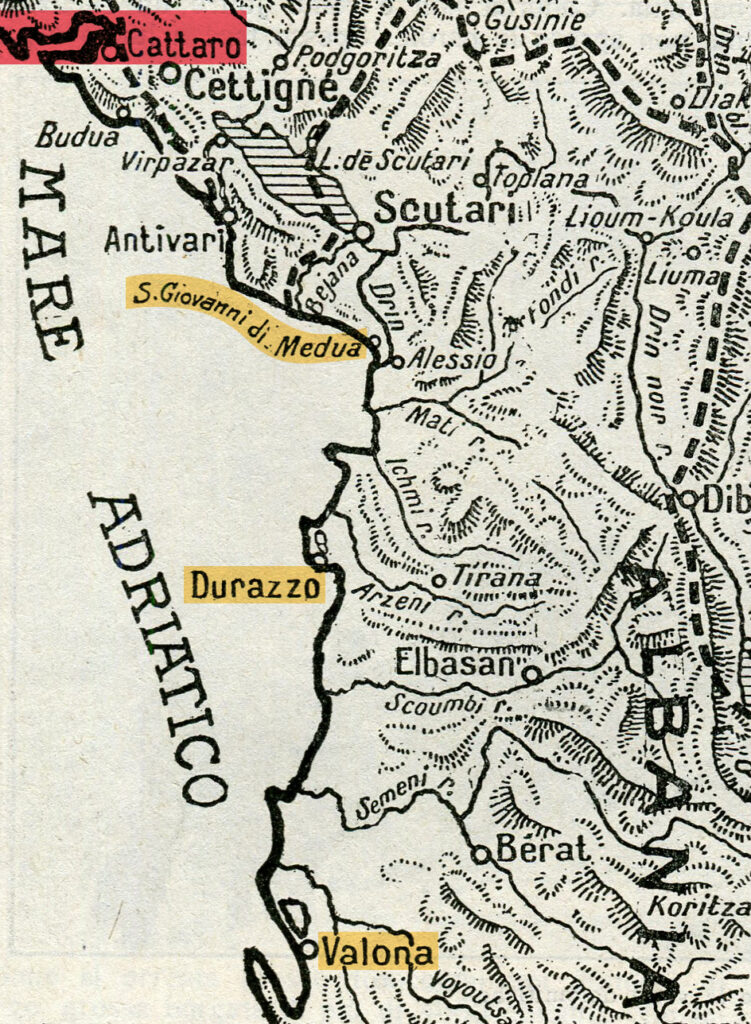

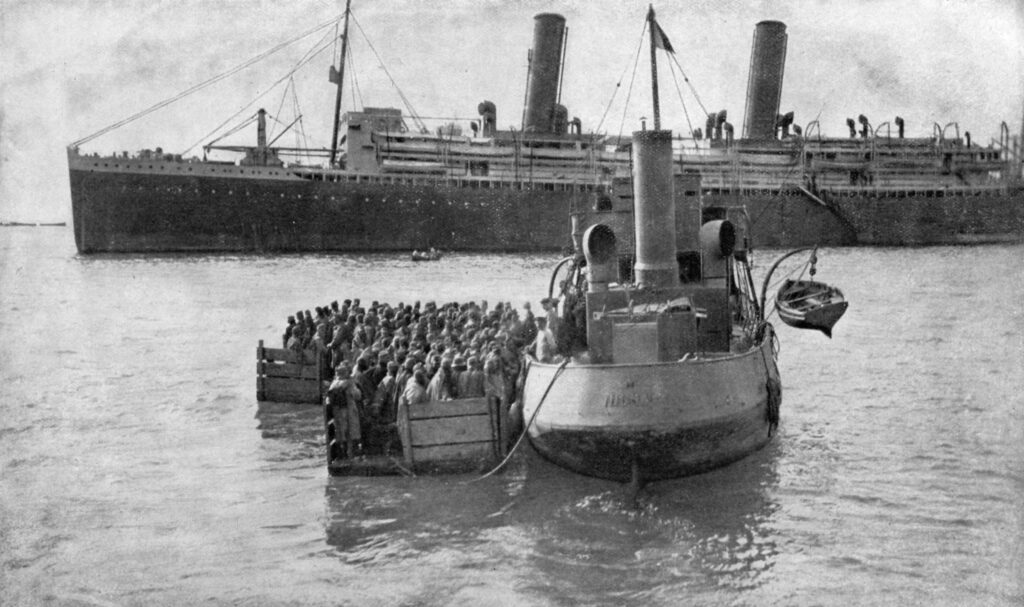

Perché questa operazione, messa in atto dal dicembre del 1915 al febbraio del 1916, consentì ai serbi, protagonisti di un vero e proprio esodo biblico, di mettersi finalmente in salvo imbarcandosi sulle navi che la Regia Marina, con il concorso di unità alleate poste sotto il proprio comando, aveva messo a disposizione e che stazionavano nei porti di San Giovanni di Medua, Durazzo e Valona controllati dalle forze armate italiane.

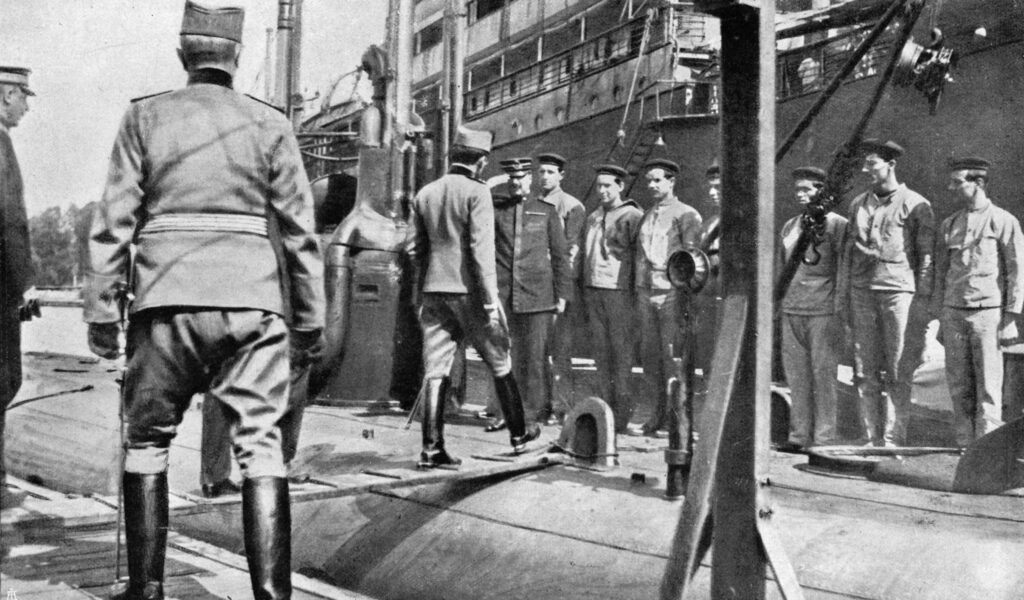

Affidata alla responsabilità del Comandante in Capo dell’Armata Navale, il Duca degli Abruzzi, la missione fu gestita dal suo diretto inferiore, il viceammiraglio Emanuele Cutinelli, il quale diresse le varie fasi da Brindisi. L’esito fu straordinario: furono messi in salvo oltre 200.000 soldati serbi e varie decine di migliaia di profughi civili. Oltre a questi, le navi impegnate in questa operazione si fecero carico del trasporto di 23.000 prigionieri di guerra austro-ungarici che i serbi avevano portato con sè.

Oltre ai militari, ai civili e ai prigionieri, sulle navi furono imbarcati anche circa 10.000 quadrupedi e 68 pezzi d’artiglieria.

I resti delle forze armate serbe vennero trasferiti a Corfù. In seguito raggiunsero Salonicco dove poterono riorganizzarsi per tornare a combattere sul fronte macedone. Molti profughi civili furono diretti in Francia. Diverso, ovviamente, fu il destino dei prigionieri austro-ungarici, che furono internati nel campo di concentramento allestito in Sardegna, nell’isola dell’Asinara.

Su quanto operato dalla Regia Marina in quel frangente riportiamo di seguito una relazione pubblicata dal settimanale La Guerra Italiana (1) pochi giorni dopo il termine delle operazioni:

L’opera della Marina italiana

Il trasporto di 260.000 uomini

Dalla metà di dicembre ad oggi – dice un comunicato ufficiale del 24 febbraio – sono stati trasportati dall’una all’altra sponda del Basso Adriatico, sotto la scorta di unità della nostra flotta e di navi alleate a questa aggregata, 260.000 uomini e considerevole numero di quadrupedi con un movimento complessivo di 250 piroscafi.

Sono stati altresì contemporaneamente trasportati materiali per 300.000 quintali, impiegando 100 piroscafi, la maggior parte dei quali di modesto tonnellaggio per poter avvicinare l’opposta sponda adriatica. Sotto la scorta di navi alleate hanno nel medesimo periodo per sei volte compiuto lo stesso tragitto regnanti o principi di case estere e con maggior frequenza ministri e autorità politiche, militari e civili straniere.

Il nemico ha cercato di ostacolare il vasto e complesso movimento con attività continua di mezzi aerei, col minare zone acquee, col tentare spesse volte di entrare in azione mediante squadriglie di cacciatorpediniere appoggiate ad esploratori o incrociatori, e infine con 19 attacchi portati a fondo con sommergibili. Tutti questi tentativi, nonostante che le operazioni si fossero svolte in uno spazio acqueo ristretto o su rotte e verso punti di approdo necessariamente obbligati, sono stati costantemente mandati a vuoto dal naviglio di scorta.

Cosicché, oltre a lievi incidenti riferiti in precedenti comunicati, non si deve registrare che l’affondamento di tre piccoli piroscafi, due dei quali per urto contro mine, e il terzo per siluramento avvenuto quando già erano state compiute le operazioni di scarico. Ad ogni modo non un solo soldato serbo è perito in mare.

Le nostre navi e quelle alleate hanno, ogni qual volta è stato loro consentito dalle circostanze, decisamente ed efficacemente contrattaccato il nemico.

Nei primi giorni di gennaio un sommergibile austriaco è stato affondato, due altri con ogni particolarità sono andati perduti in quegli stessi giorni, ed un idrovolante nemico è stato recuperato nei pressi di Valona.

Tutti i giornali – specialmente quelli inglesi e francesi – fanno rilevare l’importanza della vasta e complessa impresa marittima affidata all’Italia. Si è dovuto infatti compiere imbarchi su coste aperte assai prossime a quelle nemiche, in una stagione poco propizia, sventando i pericoli continui degli attacchi e delle mine disseminate.

«Non sarà mai scritta una storia di operazioni navali riguardanti trasporti di truppe in guerra – scrive il Corriere della Sera – nella quale non sia onorevolmente ricordato il compito che la nostra flotta ha assolto in questi giorni. Né esso sarà mai taciuto quando dovranno citarsi esempi di ciò che importa e della influenza che nei conflitti esercita il dominio del mare. Grazie a questo dominio, un piccolo esercito eroico sopraffatto si va a ricostruire e migliaia di prigionieri austriaci ancora validi, che avrebbero potuto far ritorno fra le file del nemico, sono da noi custoditi.»

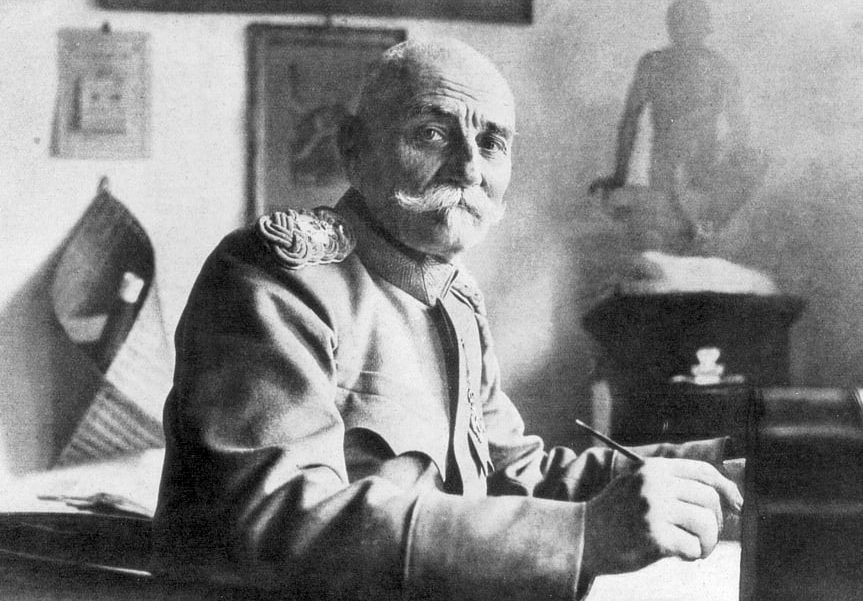

In questo contesto vogliamo ricordare un episodio che ha caratterizzato la vigilia di Natale del 1915, giorno in cui i Marinai italiani hanno portato in salvo il settantunenne Re di Serbia, Pietro I.

Il ruolo di questo sovrano era di pura rappresentanza. Infatti nel giugno del 1914 Pietro I, pur rimanendo formalmente sul trono, aveva lasciato i pieni poteri al figlio Alessandro, nominato reggente. Ciononostante Pietro I incarnava ancora il simbolo dell’unità nazionale, e la sua integrità e libertà personali risultavano indispensabili per sancire che il Regno di Serbia, malgrado non avesse più una capitale né un territorio indipendenti, restava una nazione in guerra, con un re, un governo e un esercito che non si erano arresi al nemico.

L’episodio della messa in salvo di Pietro I di Serbia è stato riportato nel fascicolo che nel 1917 l’Ufficio Speciale del Ministero della Marina ha dedicato al salvataggio dell’esercito serbo: (2)

Passano i Re…

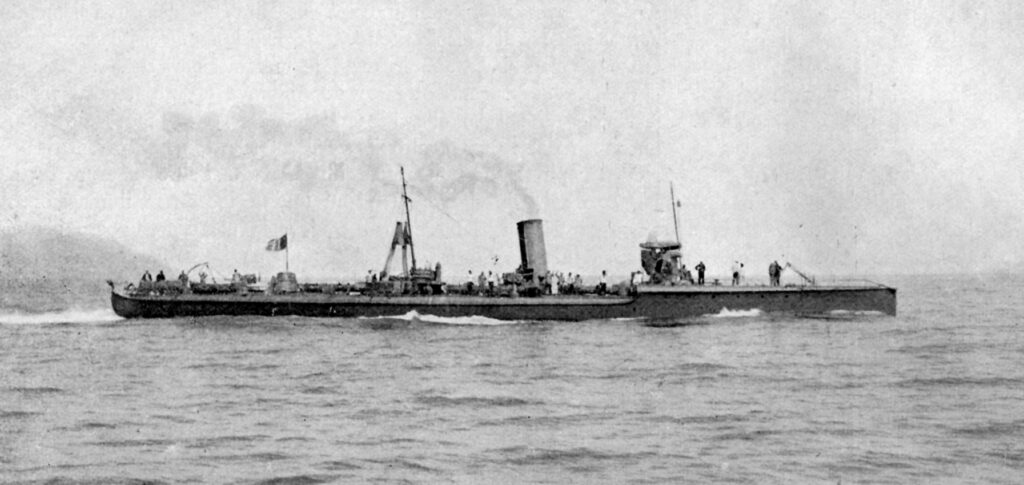

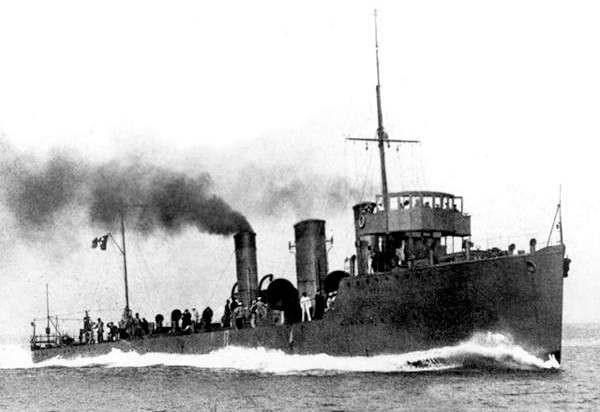

L’alba del 24 dicembre 1915. Ancorato presso il vecchio pontile di Vallona il cacciatorpediniere Abba attende il Re di Serbia, giunto qualche giorno prima da Durazzo col cacciatorpediniere Mosto. A breve distanza è il Nievo che dovrà scortare.

Nel porto è un moto perpetuo di rimorchiatori, pontoni, maone, che si agitano fra i pontili e i piroscafi: a bordo e a terra ferve una vita intensamente operosa su cui passa, fra cigolio di gomene e stridore di catene, il mormorio lungo d’una massa nera brulicante sulla spiaggia: sono prigionieri austriaci che aspettano il turno d’imbarco.

Alle 10 una barca a vapore porta a bordo dell’Abba Re Pietro, accompagnato dal Colonnello Teodorowich, dal Capitano Ilija Giusanovich, dal dottor Simonovich e da un cameriere. Sei soldati sono la Guardia Reale. Non si rendono onori, ma ufficiali ed equipaggio salutano schierati sul ponte, commossi dinanzi alla figura veneranda del Re, che si muove a stento e risponde con un sorriso.

Il volto, duramente segnato dalle privazioni e dalla stanchezza, s’illumina del lampo degli occhi vivacissimi come di uno sforzo supremo di volontà. Dopo le presentazioni, il Re siede sul ponte fra due cannoni, appoggiando la schiena ad un deposito di munizioni, e discorre col Comandante:

– Viaggio in incognito e desidero che mi si chiami Generale Topolà.

Poi chiede dei sommergibili nemici, della guerra in Adriatico. La conversazione è interrotta da una breve visita del Generale Bertotti (comandante del “Corpo speciale italiano d’Albania”, ndr), quindi si parte.

Frattanto è stata preparata una piccola tenda fra due lanciasiluri e, sotto, una sedia a sdraio su cui prende posto il Generale Topolà, lieto del bel sole di questa triste vigilia di Natale.

Tre ore di navigazione tranquillissima e alle 14.15 l’Abba è a Brindisi. Le autorità navali sono ad attendere alla banchina ma il Re vuole che la nave prenda l’ormeggio usuale: egli resterà a bordo fin dopo il tramonto e sbarcherà a notte alta. Vuol vedere solamente il Comandante in Capo, Vice Ammiraglio Cutinelli, col quale ha un lungo colloquio. Lo ringrazia calorosamente di quanto egli ha fatto per lui e per la salvezza dell’esercito e del suo popolo e gli chiede notizie del figlio Principe Alessandro e delle sue truppe, di cui non sa più nulla.

L’Ammiraglio informa Re Pietro delle varie dislocazioni compiute e di quelle che si stanno compiendo fra Durazzo, Vallona e Corfù e lo rassicura del buon successo delle operazioni d’imbarco e di trasporto, spiegando le difficoltà d’ogni genere contro cui si deve lottare per il limitato tonnellaggio delle navi, costrette a trafficare in costa aperta, per le necessità delle difese, per la tutela delle nostre truppe di Valona da facili epidemie. Il Re ascolta con riconoscente soddisfazione e ringrazia ancora con parole vibranti quando l’Ammiraglio lo saluta:

– Le nostre navi proteggeranno l’esodo di tutto l’esercito di vostra Maestà fino all’ultimo uomo e fino all’ultimo cannone.

E la Marina tenne l’impegno.

Sull’imbrunire gli ufficiali dell’Abba sono tutti intorno al Re che s’intrattiene con essi affabilmente. I nomi dei caccia che lo hanno ospitato gli suscitano ricordi dell’epopea garibaldina ai quali sembra animarsi:

– Ho incontrato Garibaldi due volte – e la figura dell’Eroe rivive nelle parole semplici del vecchio Re, che parla dell’Italia, delle nostre guerre d’indipendenza, della nostra unità e conclude:

– Non è forse la Serbia il Piemonte di tutti i serbi? Anche un Re vostro conobbe la via dell’esilio e dopo pochi anni dopo risorgeva l’Italia (si tratta di Carlo Alberto, che nel 1849, dopo essere stato sconfitto dagli austriaci al termine della prima guerra d’indipendenza, abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II e scelse la via dell’esilio, ndr).

Tutti tacciono, ma il Re riprende a parlare con gli occhi accesi di fede e di speranza. Ora ritesse la storia dell’aggressione austro-ungarica contro il suo regno, narra episodi eroici dei suoi soldati, il suo pellegrinaggio attraverso i monti albanesi, poi bruscamente s’interrompe:

– Dov’è mio figlio Alessandro? Dov’è l’esercito serbo? Sono tanti giorni che non ho più notizie…

A notte tarda lascia la nave. Un’automobile lo aspetta, ma egli rifiuta di salirvi:

– Ho percorso strade peggiori – dice dolcemente – ho valicato montagne, ho sopportato tanti dolori, posso ancora fare a piedi il breve tragitto. Mi farà bene camminare un poco: sarà un esercizio per le mie deboli gambe.

E appoggiandosi al bastone e sorretto da un ufficiale, Re Pietro si allontana verso L’Ospedale di Marina. Dietro di lui è il seguito, coi sei soldati della Guardia Reale.

Sul ponte dell’Abba, che si prepara a salpare, qualcuno ripete come un augurio:

– Anche un Re nostro conobbe la via dell’esilio e pochi anni dopo risorgeva l’Italia…

Come si è potuto constatare, si tratta di una testimonianza dai toni dimessi, che esprime tutta la drammaticità del momento, ma che è in grado di esprimere anche aspetti particolarmente umani, dai quali traspare addirittura un barlume di speranza.

Sentimenti di speranza che in un periodo storico particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo oggi, noi del Guppo A.N.M.I. di Mestre vogliamo condividere con i lettori, porgendo i migliori auguri di Buone Feste.

1 – Mercatali Enrico, Vicenzoni Guido, La Guerra Italiana, Sonzogno, Milano, 5 marzo 1916 – II Serie – N. 10.

2 – Giordani Paolo, Per l’esercito serbo in La Marina Italiana nella Guerra Europea, Alfieri & Lacroix, Milano, 1917, Libri IV e V.

Alcune notizie riportate in questo articolo sono tratte da: www.cssii.unifi.it/upload/sub/il-salvataggio-dell.pdf

Potrebbe anche piacerti:

L’incontro delle Associazioni d’Arma a ricordo dei moti risorgimentali nel nostro territorio

17 Aprile 2023