Il giuramento degli allievi della Scuola Navale Militare dedicata a una gloria della Serenissima: Francesco Morosini

Il 22 aprile 2023 si è svolta presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” la cerimonia del Giuramento degli allievi del Primo Corso Virtus. All’evento erano presenti la presidente del Consiglio del Comune di Venezia, Ermelinda Damiano, e numerose autorità militari tra cui il Comandante delle Scuole della Marina Militare, ammiraglio di squadra Antonio Natale.

Fra gli ospiti invitati alla cerimonia c’era anche il Presidente del Gruppo A.N.M.I. di Mestre, Roberto Martinelli. Il labaro del Gruppo, preceduto da quello della rappresentanza di casa, il Gruppo A.N.M.I. di Venezia, è stato posto alla testa di quelli delle altre Associazioni d’Arma intervenute: Aviazione, Carabinieri, Bersaglieri, Carristi, Lagunari. Tutti hanno avuto il privilegio di schierarsi a fianco del gonfalone del Nastro Azzurro, del medagliere della Marina Militare, e degli allievi impegnati nel giuramento.

Da segnalare che al termine della cerimonia il Luogotenente posto al comando del picchetto dei labari ha espresso la propria soddisfazione per come questo ha sfilato, riportanto anche i complimenti di quanti avevano assistito al giuramento dalla platea.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della prestigiosa Scuola intitolata a una delle figure di spicco della storia di Venezia: Francesco Morosini.

Morosini è celebre per essere stato il protagonista dell’eroica resistenza veneziana a Candia – l’attuale Creta –, e per essere stato l’artefice dell’ultima campagna espansionistica della Serenissima, quando senza mai subire l’onta di una sconfitta conquistò la Morea, impresa che gli valse il titolo di Peloponnesiaco.

Dopo aver ricoperto per ben quattro volte il ruolo di capitano general da mar, ossia di comandante supremo della marina veneziana, nel 1688 fu eletto 108° Doge della Repubblica di Venezia, carica che conservò fino alla morte avvenuta a Nauplia, cittadina sulla costa orientale del Peloponneso dove, malgrado avesse raggiunto l’età di 75 anni, si trovava impegnato in una campagna militare. I suoi resti sono conservati nella chiesa veneziana di Santo Stefano.

Un aneddoto riguardante la vita privata di Morosini narra che questi fosse affetto da un’esagerata misoginia che gli impedì di contrarre matrimonio. L’unico amore della sua vita sembra sia stata una gatta soriana, chiamata Nini, alla quale Morosini era talmente affezionato da non separarsene mai, nemmeno in battaglia.

Quando Nini morì, Morosini la fece imbalsamare nell’atto di afferrare un ratto. Oggi la teca che conserva i due animali è conservata nel Museo Civico di Storia Naturale di Venezia.

Ma tornando ai fatti di interesse storico, vogliamo ricordare un episodio che ha coinvolto Francesco Morosini poco più che trentenne, prima cioè di diventare protagonista delle vicende di Candia e del Peloponneso che tanta fama e gloria gli avrebbero dato.

Si tratta di un avvenimento che dimostra come nel corso di una cruenta battaglia navale, Francesco Morosini di propria iniziativa, con tempismo e ardimento, sia stato in grado di ribaltare le sorti che per i legni veneziani inizialmente sembravano volgere al peggio.

Il racconto si basa sul testo contenuto nel libro di Gino Damerini intitolato Morosini, pubblicato nel 1929 dalla casa editrice Alpes di Milano. E’ possibile consultare e scaricare l’intera opera nel sito dell’Archivio Studi Adriatici.

Nel 1650 Francesco Morosini, dopo aver ricoperto il ruolo di capitano del Golfo, cioè di comandante della flotta che operava in Adriatico, venne eletto capitano delle galeazze, grado che lo poneva al vertice del naviglio leggero da battaglia. Subentrava in questo ruolo ad Alvise Mocenigo, promosso capitano general da mar.

Quell’anno dal punto di vista militare non registrò avvenimenti degni di nota, ma il 1651 è ricordato per una della più clamorose vittorie della Serenissima, in una battaglia navale che vide Morosini imporsi come protagonista.

Durante la primavera del 1651 navi ottomane provenienti in parte dallo stretto dei Dardanelli, in parte dalle coste dell’Asia minore e dell’Africa, si erano radunate al largo di Scio [l’odierna Chio, isola a ridosso della costa turca, ndr].

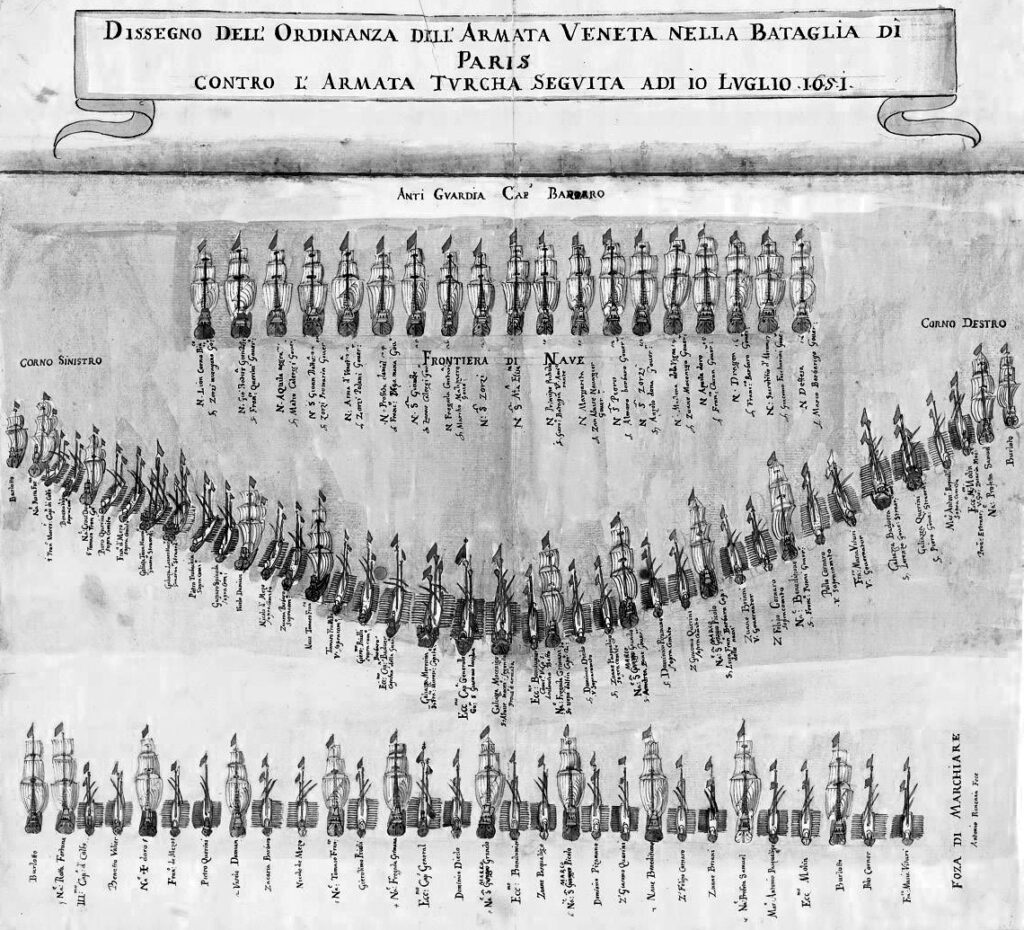

Riunita sotto il comando di Alì Mazzamamma, questa flotta era composta da 53 galere, 55 navi da guerra e 6 galeazze. Si trattava dunque di uno schieramento imponente il cui obiettivo con ogni probabilità non doveva limitarsi, com’era consuetudine, al solo rifornimento delle basi turche dislocate a Candia. Ecco perché i suoi movimenti erano costantemente sorvegliati da Alvise Mocenigo, il capitano general veneziano le cui navi incrociavano nell’area.

In attesa degli sviluppi dell’azione nemica, Alvise Mocenigo diede fondo alle ancore nelle acque di Cerigo [detta anche Citéra, isola a sud del Peloponneso, ndr], dove radunò 27 galere, 28 navi e le sei galeazze agli ordini di Francesco Morosini.

La flotta veneziana risultava modesta rispetto alle forze avversarie. Ciononostante ai primi di luglio, pur non essendo andata a uno scontro diretto, aveva messo a segno delle puntate vittoriose: Marco Molin era riuscito a incendiare una galera turca, mentre Gerolamo Battaglia, cui era stato ordinato di prendere il largo per andare in esplorazione, aveva trasformato la propria missione in una travolgente scorreria tra le imbarcazioni nemiche, alle quali causò gravi danni materiali e vittime, tra le quali una figura di primo piano: Mehemet pascià, l’uomo che doveva assumere il comando delle operazioni ottomane a Candia.

Alvise Mocenigo prese contatto con la flotta nemica la mattina del 10 luglio, mentre questa si stava schierando in ordine di battaglia nelle acque di Nixia e Paris [le odierne Nasso e Paro nell’arcipelago delle Cicladi, ndr].

Il comandante veneziano valutò che l’unico modo per assicurarsi la vittoria fosse di mantenere uno schieramento compatto, che gli consentisse di impartire velocemente gli ordini a tutte le navi.

I turchi invece avevano assunto uno schieramento allungato a forma di mezza luna. Il comandante della flotta ottomana con sei maone e le migliori delle sue galere aveva preso posizione sul corno destro. Difronte aveva la squadra di Francesco Morosini.

Proprio in questo settore le disposizioni di Alvise Mocenigo non vennero rispettate. Accadde infatti che, contro l’ordine di mantenere la formazione unita, le galeazze di Tommaso e Lazzaro Mocenigo si staccarono dal proprio schieramento per effettuare una diversione verso la costa, in direzione di un nucleo di navi turche isolato. Immediatamente il comandante turco, resosi conto che le due navi nemiche si stavano separando dal grosso della flotta veneziana, decise di attaccarle.

Fu così che l’ammiraglia turca, fiancheggiata da altro naviglio leggero, abbordò la galeazza di Lazzaro, mentre il resto della squadra investiva quella di Tommaso.

Lo scontro divenne subito feroce. Lazzaro Mocenigo fu ferito due volte, prima a una mano e poi a un braccio. Tommaso, colpito da una fucilata sul ponte, cadde ucciso sul colpo.

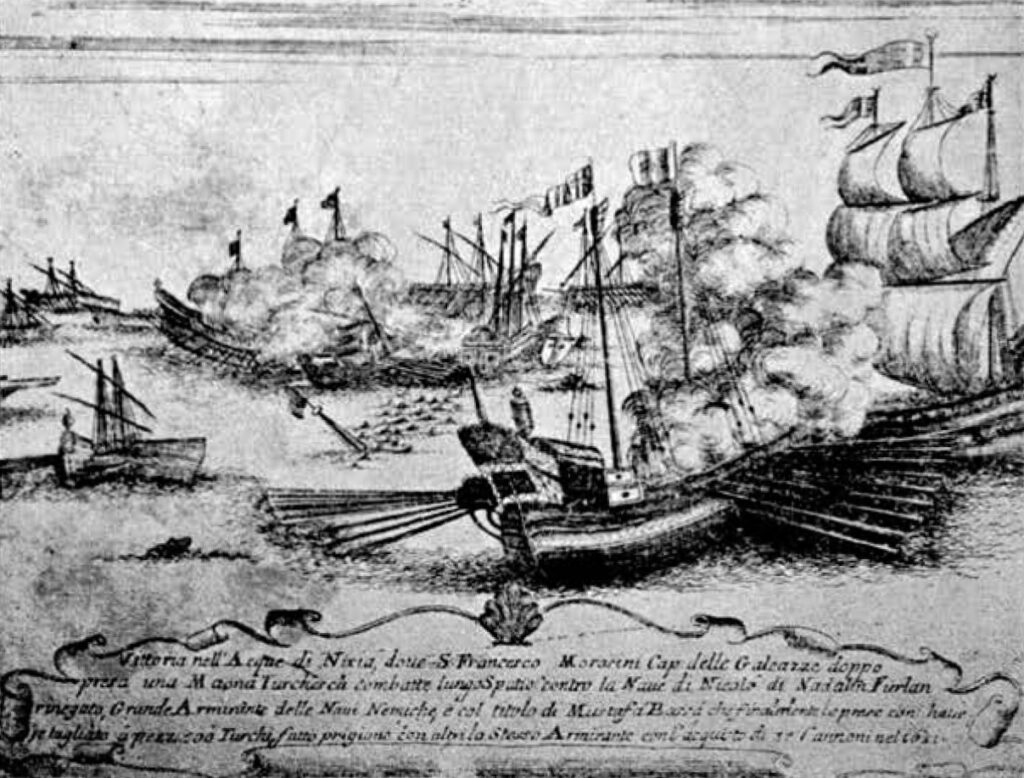

Ma quando i turchi già pensavano di potersi impossessare delle due navi veneziane, Francesco Morosini si gettò nella mischia con le proprie galeazze, passando immediatamente all’arrembaggio all’arma bianca. Gravemente danneggiata, l’ammiraglia turca si disimpegnò dal combattimento e si allontanò al rimorchio di un’altra galera; a quella vista l’intero schieramento ottomano si scompaginò e incominciò a ripiegare.

Dello sbandamento avversario approfittò immediatamente Alvise Mocenigo, che mosse contro le imbarcazioni nemiche il grosso delle galere e delle navi alle proprie dipendenze. Quattro navi vennero conquistate all’arrembaggio, cinque vennero date alle fiamme. La maggior parte delle rimanenti si infranse sugli scogli: gli equipaggi turchi infatti avevano cercato di mettersi in salvo a terra incalzati in particolar modo dalla furia delle galere di Domenico Diedo, di Lorenzo Badoer, e della galeazza di Luigi Mocenigo, che la volontà di vendicare la morte di Tommaso aveva reso furibondo.

Francesco Morosini si portò all’attacco di una galera turca di nuovissima costruzione, armata di sessanta cannoni di bronzo, e la conquistò dopo due ore di combattimento. Degli uomini dell’equipaggio avversario, centinaia erano quelli che giacevano morti sul ponte, ma la maggior parte fu catturata.

Tra i prigionieri si trovò un rinnegato friulano che, dopo avere disertato dai veneziani a Candia, si era convertito alla religione maomettana, per la qual cosa venne premiato dai turchi con l’assunzione di un’alta carica. Nadalin Mustafà pascià – questo il suo nuovo nome acquisito tra i turchi – venne imbarcato su uno dei tre vascelli conquistati e tradotto in catene a Venezia, dove morì in carcere dopo essere stato condannato per tradimento.

La battaglia rappresentò per la flotta veneziana una straordinaria affermazione, che per molto tempo decretò la superiorità della Serenissima sul nemico. Ma nel contempo costituì per Francesco Morosini uno splendido successo personale.

Questo trionfo finì però per generare profonde gelosie nei confronti dell’astro nascente, soprattutto da parte del suo anziano superiore, Alvise Mocenigo.

Questi probabilmente si trovava in una situazione di imbarazzo dal momento che nel corso della battaglia aveva impartito un comando che poteva mettere a repentaglio la vittoria: infatti, quando vide le navi di Francesco Morosini lanciarsi all’attacco, gli aveva intimato di rientrare nello schieramento. In realtà Morosini non ubbidì, e per la flotta veneziana fu una fortuna: con quell’ordine infatti Alvise Mocenigo non aveva messo in conto le conseguenze disastrose che una simile manovra avrebbe avuto sul morale dei propri marinai, e soprattutto aveva completamente sottovalutato l’importanza risolutiva dell’audace azione della squadra delle galeazze.

Fatto sta che dopo la battaglia Alvise Mocenigo dapprima estromise Francesco Morosini dalla consulta dei capi militari, e in seguito lo accusò di aver disobbedito agli ordini ricevuti e lo condannò a 40 giorni di arresto.

Dopo alcuni mesi Alvise Mocenigo ritrattò le accuse, e fu così che Francesco Morosini nel maggio del 1652, a soli 33 anni, «per la cognizione della sua esperienza e delli avantaggi riportati con singolar merito e intero pubblico aggradimento» fu nominato provveditore generale dell’armata, grado che in pratica equivaleva a comandante della flotta.

Questo importante riconoscimento ufficiale fece sì che per Francesco Morosini si aprissero le porte per quella fulgida carriera che lo porterà a ricoprire la massima carica della Repubblica di Venezia, quella di Doge.

Potrebbe anche piacerti: